タペストリーがつないだ浪漫

ⅰ 祇園祭

今年もやって来た暑い夏。でもこんな光景が四条通に見られると、街行く人はビックイベントが近いことを予感します。

写真は、毎年7月10日前後に始まる長刀鉾の「鉾建て」の様子。

完成すると長刀を天にかざした高さ25mの鉾が出現します。

祇園祭は、1日の稚児お千度から31日の疫神社夏越祭まで一か月間続く夏祭りです。

『京都スケッチ』は、祇園祭を『愉しむ!祇園祭』(`23.7.7)、『山鉾巡行が帰ってきた!』(`23.7.12)、『宵山の贈り物』(`24.8.24)としてご紹介してきました。

今回は、ちょっと趣向を変え『タペストリーがつないだ浪漫』と題し、山鉾巡行の山と鉾に飾られるタペストリーや懸装品の謎をお届けします。

ところで、タペストリーのお話の前に、ちょっとだけ山と鉾のことを。前祭(さきまつり)の巡行に登場する函谷鉾(かんこぼこ)をご覧ください。

鉾頭まで高さは24m、重さは12トン、車輪の直径は1.86m。この鉾を支える人はというと……。

まずは、鉾を引っ張る「曳き方」。大きな鉾だと40人から50人と一番関わる人が多いのが曳き方です。

扇子を手にかけ声を出しているのは「音頭方」。

動き出すときは「エンヤラヤー」、辻を回るときは「ヨイヨイヨイトセ ヨイトセ」と息がピッタリ。

「車方」という役割の人もいます。サエトリと呼ばれ、辻を回るときに大きな車輪を上手に回転させます。

屋根上でのんびりしているように見えますが、この「屋根方」の役割は重要です。

信号機や電線にぶつからないよう、もともと大工さんの屋根方は器用な軽業で観客を魅了します。

そして鉾の上でお揃いの浴衣で演奏するのが「囃子方」。

コンチキチンのメロディで有名な囃子方の人たちは祭が始まるとその練習にも熱を帯びてきます。

山鉾には、鉾ともう一つ山があります。

写真は、左から蟷螂山(とうろうやま)、郭巨山(かくきょやま)、木賊山(とくさやま)。

昭和56年に百年ぶりに復活した蟷螂山の「大カマキリ」。

![]()

からくり仕掛けのカマや羽根が動くたびにいつも歓声を独り占めにするちょっと得な蟷螂山です。

山鉾には前の部分に「前懸まえかけ」、横に「胴懸どうかけ」、後ろに「見送みおくり」とタペストリーや懸装品が飾られています。

胴懸に、らくだが見えるのは孟宗山(もうそうやま)。

画家・平山郁夫の「月」と「日」がテーマの胴懸を巡行の日はぜひ見逃さないようにしてください。

一風変わっているのが、四条傘鉾と綾傘鉾です。

綾傘鉾の大きな傘の前で繰り広げられる稚児の行列や棒振り囃子は、勇壮な山鉾とは違うエレガントな平安絵巻の世界です。

ⅱ 海を渡ったタペストリー

それでは、いよいよ『タペストリーがつないだ浪漫』です。

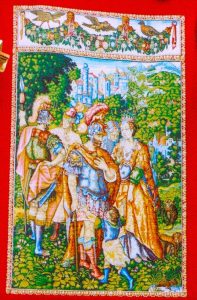

さきほどの函谷鉾には、前懸に「イサクの結婚」というタペストリーが飾られていました。

年老いた父・アブラハムの願いが叶い、水瓶が息子イサクと妻リベカを結び付けたという旧約聖書のお話です。

タペストリーは、麻やウールなどを使って文様や人物を描いた織物です。

写真の放下鉾の胴懸に飾られた美しいインド・ペルシャ絨毯を山鉾ではよく見かけます。

でも、「イサクの結婚」のようなキリスト画が仏教文化が色濃く残る京都の祭に使われているのはちょっと不思議な感覚。

いったい、このタペストリーはどのようにして山鉾を飾ることになったのでしょうか?

調べていると、こんな記事を見つけました。

それは、2014年7月にNHKで放送された祇園祭の千年の謎を解くお話。ちょうどこの年は、全ての山鉾が一日で巡行する形から現在の前祭と後祭に分かれた年でもありました。

番組の中では、この年から後祭にまわることとなった鯉山のタペストリーが紹介されていました。(『京都・祇園祭』NHKエンタープライズ Blu-rayでご覧いただけます。)

鯉山町ではタペストリーの修復時に発見したBB(ブリュッセル・ブラバンド)という文字をヒントに、その起源をベルギー王立歴史博物館に依頼します。

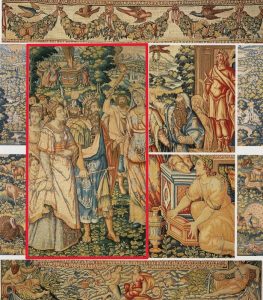

その結果、写真のように1枚だったタペストリーは9枚に分割されていることがわかりました。

例えば、鯉山の見送のタペストリーは、9枚のうち真ん中の部分が当てはめられています。

タペストリーは、16世紀後半に作製されトロイア戦争がテーマであることもわかりました。

専門家は、タペストリーの性質から何枚かの連作の1枚が鯉山に9枚に分割されて使われたと推定します。

一連の調査の結果、こんなこともわかってきました。

タペストリーを製作したのはニケイズ・アルエツ。ギリシャの詩人・ホメロスが書いた叙事詩『イリアス』をテーマにアルエツは、5枚1組のタペストリーを完成させました。

それでは、残りはどこに?

☆ 鶏鉾

さらに進められた調査では、残りのタペストリーの一部が写真の鶏鉾、霰天神山、白楽天山のタペストリーとなっていることがわかりました。

鶏鉾の見送の部分を真正面から見ると……確かに風合いが鯉山のタペストリーと似ています。

ではどうしてタペストリーは日本にやって来て、ここ祇園祭にあるのでしょうか?

どうやら、トロイア戦争を描いたアルエツのタペストリーは、1613年に伊達政宗がローマ教皇に派遣した使節か、鎖国の江戸時代に長崎のオランダ商館あるいはイエズス会の宣教師によって持ち込まれたという説が有力なようです。

☆ 霰天神山(あられてんじんやま)・前懸がベルギータペストリー

日本に着いた5枚のタペストリーは、2代将軍徳川秀忠に献上。そして2枚が加賀藩の前田家に渡り一部が焼失、残りの3枚は会津藩主の保科正之の元へ。江戸時代のはじめの頃のお話です。

それから200年後。会津藩は天明の大飢饉(1782年)の財政難を救うため、タペストリーを京都の天寧寺へと運び、密かに豪商たちへ買い取ってもらうことにします。

豪商たちの間を行き来したタペストリーはやがて山鉾町へと譲られ、長いタペストリーの旅はついに終着駅に到着します。

☆ 白楽天山(はくらくてんやま)

整理をすると連作のうちの3枚、1枚目の「トロイの王プリアモスと后へキューバを描いた図」は鯉山へ。2枚目の「トロイの王子と子息の別れ図」は鶏鉾、霰天神山、長浜祭の鳳凰山に分割。

最後の3枚目「トロイ陥落の情景を描いた図」は、白楽天山と大津祭の月宮殿山、龍門滝山へと分割されたそうです。白楽天山の「トロイ陥落」はどこかというと、前懸の紺地文様に挟まれたほんの一片でした。

ⅲ 編集後記

鯉山町がタペストリーの中に見つけたBBの文字。

ベルギー王立歴史博物館の調査などから、ベルギーで作られたタペストリーは海を越え日本に到着しました。

そして歴史の波に翻弄されながら、ついに山鉾町へと辿り着きました。

869年に疫病の流行から始まった祇園祭。途中、応仁の乱や最近では2020年のパンデミックで巡行ができない年もありました。

この季節、京都の人は「祇園どすなー」「しっかり、暑おすなー」と挨拶をして祭の無事を願います。

タペストリーのように異文化を上手に受け入れながら、今年も1157年目の祇園祭がやって来ます。