スケッチこぼれ話 Ⅵ

『スケッチこぼれ話Ⅵ』は、第33回『聖護院だいこん』から第39回『御朱印の愉しみ』までの、あらすじやエピソードをお届けしています。

第33回『聖護院だいこん』2023年12月16日

『聖護院だいこん』の取材に久御山(くみやま)を訪れたのは、南座に師走の「まねき看板」がお目見えした11月26日でした。

この頃が聖護院だいこんの出荷時期と聞いていたのですが、久御山町役場でお話を聞くと職員の方は少し難しい顔……天候の不順が続いたせいか、出荷まで2,3週間ほど待たなければいけない様子でした。

せめてだいこん畑を見たいと、久御山の広ーい畑をひたすら歩く、歩く。

ようやく辿り着いた集荷場には、たしかに聖護院は一本も見当たらず、でも農家のおじさんが青々とした葉っぱをめくって聖護院だいこんを見せてくれました。

あともう一息したら、あの大きくてまん丸の聖護院だいこんにお目にかかれる!

帰り際におじさんが12月7日に開催される千本釈迦堂の「大根焚き」のことを教えてくれました。

『京都スケッチ』の聖護院だいこんは、そんな訳で久御山から千本釈迦堂へ!

それから10日ほど……。釈迦堂の境内にあの聖護院だいこんを見つけた時はちょっと感動モノでした。

直径が20cm、重さ3㎏のだいこんが俵のように積まれていたんです。

寒い冬空にホクホクの聖護院だいこんを口に入れると、湯気でメガネは曇るし鼻水は出るし、目は少し涙目で、何だか前人未到の事業を達成したような心境でした(笑)………ブログの後半では、だいこんが生まれた故郷、今も地名が残る「聖護院」を訪ねています。

第34回『辰年は飛躍の年!』2024年1月6日

世界保健機関が新型コロナウイルスのパンデミックを宣言したのが2020年3月11日。2024年の辰年は、あれから4年近くが経とうとしていました。

新年の明るい材料はないかと試行錯誤していたら、ふと雑誌で見つけたのが60年前の甲(きのえ)の辰年の出来事。

それは、1964年。東海道新幹線が開通し、東京オリンピックが開催され、日本が元気になった年だったんですね。

ブログでは、京都の神社を訪ね、とにかく辰、辰、辰……縁起のいい辰を見て頂き元気な一年を送ろうという企画でスタートしました。

ブログの最後に、この年ドジャース入団が決まった大谷翔平選手の「マンダラチャート」も紹介しています。

第35回『京都に城壁があった!』2024年1月28日

ブログの巻頭からちょっと異色のフランス・カルカッソンヌにある城壁都市が登場します。

テレビで活躍されている千田嘉博先生の『世界の城壁都市』を紹介しながら、京都にもこんな城壁があったの?? と最初は狐につままれたような……。

ブログでは、京都の城壁(御土居)の地図や断面図も掲載しています。

例えば、こんな感じで四条通を走るバスに、当時あった城壁の高さをオレンジでペイントしてみました。

京都をぐるっと囲んだ御土居の距離は22.5km。その高さも5mぐらいあったとか、今では想像がつきませんね。

御土居跡を歩くと、今でも残っている本物の御土居に遭遇します。

今回の終着点は、北野天満宮でした。

今回の終着点は、北野天満宮でした。

高さ10mを超える御土居が今はもみじの名所になっています。

秀吉はどうしてこんな城壁を京都中に巡らしたのでしょうか? 貴族の都が武士たちの勢力争いに巻き込まれていく当時の様子も書いていますのでぜひご覧ください。

第36回『清水寺の魅力』2024年2月16日

このお寺の名前を知らない人はいないぐらい有名な「清水寺」。

その清水の魅力をどんな風に伝えようか?

あれこれ悩んでいたら、『訪日ラボ・口コミコム』という外国人向けの観光スポットを紹介するサイトを見つけました。

その中に、フロリダからやって来たアメリカ人のコメントがあったのですが…。

書かれていたのは、「愉しい参道のハイキング、美味しいスナック(八ツ橋やお団子??)、素晴らしい建築物と自然」。

ブログは、彼のコメントを再現しようと私たちが修学旅行や観光でよく知っている清水寺をもう一度、よーく観察。

清水寺は茶わん坂、二年坂、三年坂、そして清水参道と、歩くコースによって全く印象が違うことがわかりました。

四季の移り変わりでも同じお寺が変幻自在です。清水寺、ぜひもう一度、訪れてみてください。

第37回『桜咲く、京都をスケッチ。』2024年3月7日

『桜咲く、京都をスケッチ。』は、第17回『桜前線迫る!』、第18回『ぜひ見て欲しい桜』に続く桜シリーズの第3弾でした。

桜の魅力をどんな風にしたら伝えられるかな? 自問自答しながら考え着いたのが京都の桜と京都以外の桜の比較でした。

例えば、この2枚の写真をご覧ください。

左は京都・醍醐寺のエドヒガン、右は東京・千鳥ヶ淵のソメイヨシノです。

遠く離れたところに咲く一見関係のない桜が、実は秘密の●●●でつながっていた!

そんな面白さをご紹介しています。

桜はその種類の美しさもあるのですが、観る人のヒストリーもきっとあるのかなと思いました。

第38回『京都のモダンストリート』2024年3月29日

この写真は、夕暮れ時、雨上がりの三条通です。

三条通に広がるモダンストリートを紹介したいと思って、はじめは元祖モダンの東京・青山や渋谷、自由が丘の街並みを掲載しています。

かつて、キツネやタヌキが出た青山が、終戦後、代々木公園に米軍の兵舎や宿舎ができ、ハイカラなアメリカファッションの街に変貌していった様子もご紹介しています。

東京モダンと比較すると、京都モダンは京都らしい生い立ちが特徴です。

ブログでは、明治や大正の時代につくられたクラッシックな建物が注目。

京都のモダンストリートは、長かった都の歴史とその後の近代化が不思議に融合したストリートです。

第39回『御朱印の愉しみ』2024年4月21日

『御朱印の愉しみ』は、普段あまり縁のない御朱印を初心者・桜井旬が紹介する「御朱印の入門編」です。

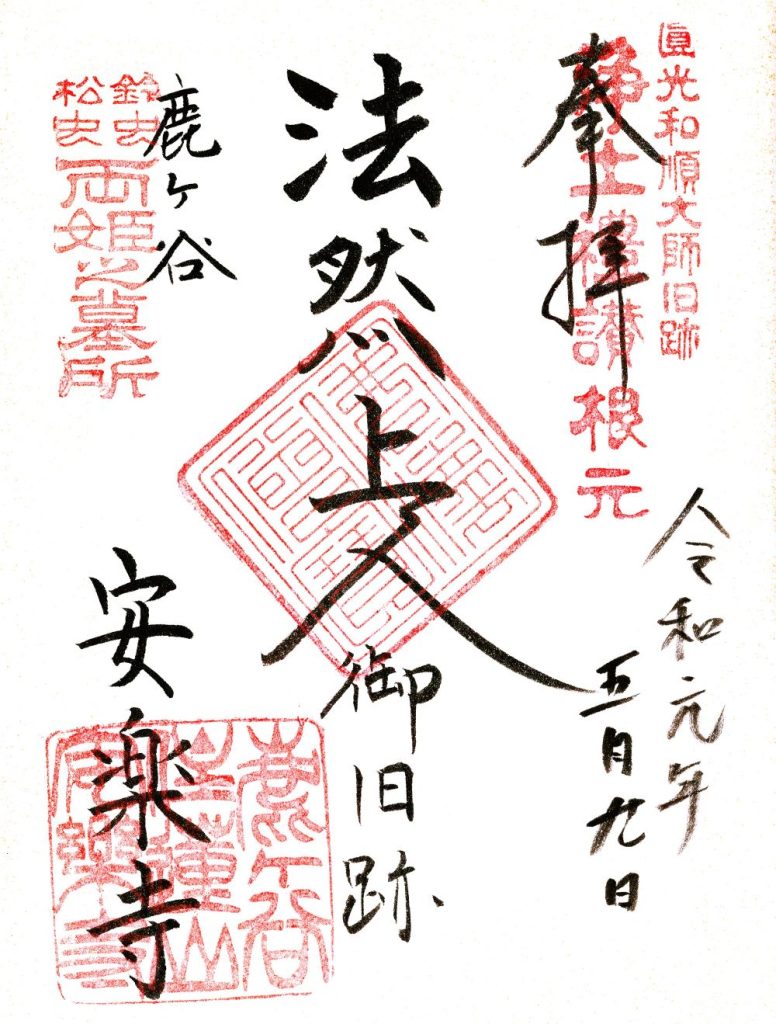

ブログの最初は、安楽寺さんの御朱印からはじまりました。

安楽寺は、鹿ケ谷の哲学の道の近くにある紅葉で有名な古刹です。

御朱印には、真ん中に「法然上人 御旧跡」と御本尊名(法然上人)が書かれています。

そして右上の「奉拝」は、「謹んで拝んだ後に、御朱印をいただきました」という意味があるんですね。

「寺院ゆかりの印」など後で調べると気がつかなかった古刹の魅力にはっとすることがあります。

御朱印の左上に「松虫・鈴虫両姫之墓所」と印が押された場所がわかりますか? そこにはこんな意味がありました。

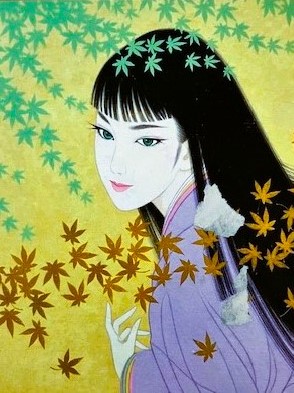

安楽寺の2冊の御朱印帳に描かれた松虫、鈴虫という女性。

画家の鶴田一郎さんが描いたものですが、その昔、後鳥羽上皇の女官だった松虫と鈴虫は故あって出家することになります。その事を怒った上皇は、手助けをしたこのお寺の開祖、住蓮と安楽を処刑してしまったんです。

流刑から戻った法然上人は二人の弟子の死を悲しみ、ねんごろに弔ったと言われています。

ブログでは、祇王寺や三室戸寺のユニークな御朱印も紹介しています。

旅の思い出は時間が経つと少しずつ薄れていくもの。

御朱印をいただいて、ドラえもんの「どこでもドア」のように、いつでも愉しい思い出にタイムスリップしたいですね。