龍馬が駆け巡った京都

ⅰ 霊山護国神社

祇園・八坂神社の南楼門を抜け、ねねの道を少し歩くと道を遮る緩やかな坂にぶつかります。

坂道を山の方角へ上がると、さっきの賑わいが嘘のように人影もまばら。

ひっそりとした霊山(りょうぜん)の山すそに73,011人の国事殉難者が眠る霊山護国神社があります。

墓地には、明治維新を目前に倒れた志士たちの碑もあると聞きます。

霊山の山肌を縫うように造られた階段を何段も登っていくと、いきなり視界が広がりました。

墓碑に囲まれた一角から、御所や鴨川、少し雲がかかった空の向こうに丹波の山も薄っすらと見えます。

ところで、絶景のパノラマを一緒に眺めている人物、誰だかわかりますか?

腰に手を当て遠くを見る若者、膝を立てまっすぐ前を凝視する若者……今回の主人公・坂本龍馬と中岡慎太郎です。

日本が江戸から明治へと変わろうとする幕末の動乱期、坂本龍馬は彗星のごとく現れ、その短い生涯を駆け抜けていきました。

彼は、薩長同盟の締結に奔走し大政奉還の原案となる船中八策を残しました。

株式会社の先駆けと言われる亀山社中、海援隊を創設した龍馬。

今回の『龍馬が駆け巡った京都』は、彼が過ごした生涯のほんの一時、京都の街に残した足跡を辿る企画です。

まずは龍馬の生い立ちから……。

ⅱ 土佐の若者が京へ

坂本龍馬は、1835年11月15日、土佐藩・郷士の次男坊として生まれました。

坂本家は身分の低い郷士でも、質屋や酒造業、呉服商を営む本家のおかげで裕福な家庭だったようです。

龍馬は、数えで19歳の時、武術修行のため江戸へ遊学、北辰一刀流の千葉道場に入門します。

江戸に着くや否や、ペリー率いるアメリカ艦隊が浦賀に来航、将軍のお膝元は風雲急を告げます。

龍馬も品川藩邸の警護に駆り出されるのですが、好奇心旺盛な若者が軍学家の佐久間象山の私塾に入学したのもこの頃でした。

目まぐるしく変わる激動の時代、日本は尊王や外国を排斥する攘夷の考えが時に藩論とぶつかることもありました。

龍馬は江戸遊学後に脱藩し、その頃から京都を一つの活動拠点とするようになりました。

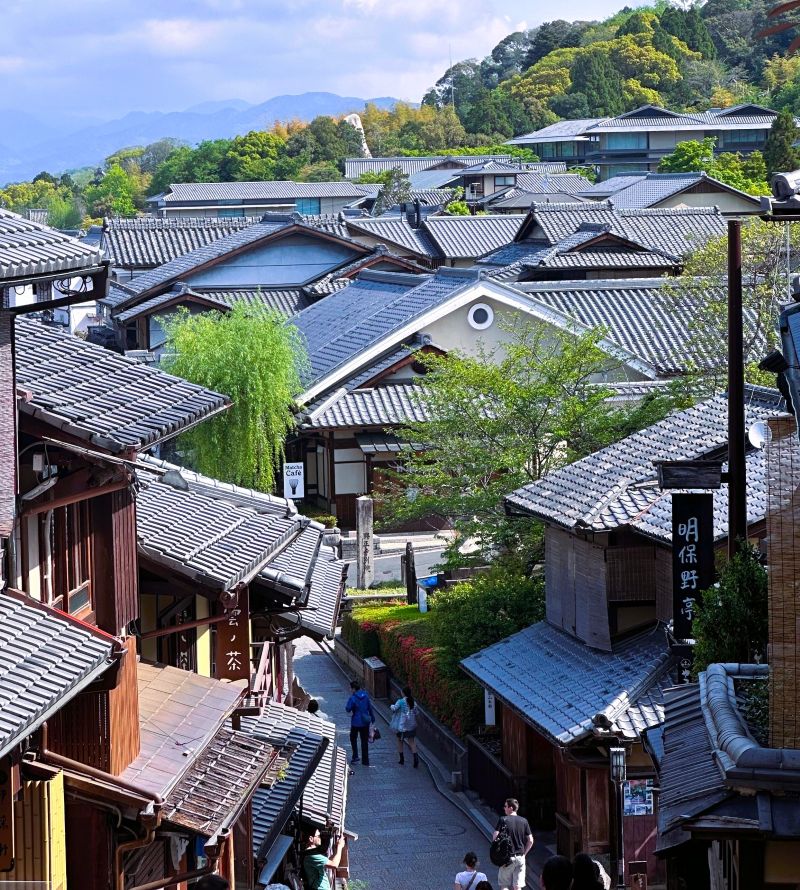

三年坂(産寧坂)の階段の途中にある写真の明保野亭(あけぼのてい)は、龍馬たち倒幕の志士たちが密議の場所によく利用していたようです。

後で登場する司馬遼太郎の『竜馬がゆく』では、龍馬が土佐藩の家老の娘・田鶴に明保野亭に呼び出されるシーンが描かれています。

写真の酢屋、池田屋(跡)、翠紅館は、晩年の龍馬が身を隠したり、仲間との打ち合わせに使っていた場所でした。

ⅲ 龍馬が生涯に出会った女性

龍馬のことが広く知れ渡るきっかけは、産経新聞に1962年6月から1966年5月まで連載された司馬遼太郎の小説『竜馬がゆく』だったと言われています。

一巻から八巻の大作には、司馬が多くの資料を読み、現場へ取材に出かけ、類まれな想像力で竜馬の世界を描こうとした迫力が伝わってきました。

司馬は龍馬をあえて「竜馬」と呼び、何の後ろ盾もない一人の若者が日本を新しい時代へと導こうとした姿を絶妙なタッチで描いています。

ところで、小説には龍馬が短い生涯の中で出会った女性が何人か登場します。

土佐藩郷士の娘・平井加尾、江戸の剣術修行でお世話になった千葉道場の娘・さなこ、土佐藩の家老・福岡家の田鶴、そして妻・おりょうです。

女性にはどうも不器用な龍馬。

その少年のような、時に小さなことにこだわらない大らかさが、ヒロインたちの気持ちを惹きつけ人間・坂本龍馬の魅力を私たちに問いかけてくるような気がします。

京阪電鉄の中書島駅から歩いて5分のところに、現在も営業する寺田屋という旅籠があります。

当時、薩摩藩の船宿だった寺田屋の女将・のお登勢も龍馬を気に入っていた女性の一人だったようです。

龍馬はたびたび寺田屋を隠れ家として使っていたのですが、1866年1月24日午前3時、滞在していた龍馬を伏見奉行所の役人が襲撃します。

間一髪、難を逃れた龍馬。

しかし、深手を負い、療養を余儀なくされ、薩摩・霧島へ湯治に出かけました。この時、旅に同行したのが妻のおりょう。

後に日本で初めての新婚旅行と言われた龍馬の旅でした。

取材で寺田屋を訪れた日、寺田屋近くの船着き場から三十石舟が出航するところでした。

常に身の危険が迫っていた龍馬も、きっとこの舟で何度も京の街へ入り込んだんでしょうね。

ⅳ 追われる龍馬、薩長同盟と大政奉還

ところ変わって、写真は市内のビジネス街・御池通にそびえるホテルオークラです。

かつてここに長州藩の屋敷がありました。

時は前後しますが、2度目の江戸遊学から戻った龍馬は土佐で勤王党に加入、しかし志はどんどん外へ向かう一方の龍馬は仲間たちとは違う生き方を求め、1862年3月脱藩します。(龍馬は生涯に2回脱藩をしていますが、これは1回目の脱藩でした。)

江戸で勝海舟の門人となった龍馬はその視界を世界へと向けます。

薩摩の西郷隆盛や長州の桂小五郎とも親交を深める龍馬。

新しい日本をつくるため、薩摩と長州が手を結ばなければと考えます。

その熱意は、幾度かの挫折を乗り越えついに1866年1月、薩長同盟の成立へとつながります。

先程、龍馬が寺田屋で襲撃を受けたのは、同盟が成立した直後だったんです。

それでも龍馬はひるむことなく、翌1867年、後の大政奉還の土台となる船中八策を作ります。

それは、「政権の朝廷への奉還」、「二院制議会の設置」、「有能な人材の登用」、「憲法の制定」など、現在の日本のグランドデザインとなるものでした。

しかし、当時の社会で受け入れられることは難しいことばかり。

その苦労は想像を絶するものだったと思われます。

そして実現した大政奉還。

1867年10月14日、幕府は二条城大広間に各藩重役を集め大政奉還の上草案を発表しました。

この時の様子を司馬は、龍馬が「大望成らぬ時は死を覚悟していた」と語っています。龍馬は将軍・徳川慶喜の大英断に感銘を受けたといいます。

Ⅴ 編集後記 ~司馬遼太郎が描いた龍馬の最後~

四条河原町の交差点に近いショッピングアーケードの一角に、近江屋跡と坂本龍馬の碑があります。

伏見の寺田屋が幕府に目をつけられた龍馬は、三条河原町の材木商・酢屋や近江屋を隠れ家とするようになっていました。

命を狙われている龍馬を心配し、土佐藩や薩摩藩は藩邸に身を潜めるよう勧めましたが、龍馬は一切断っていました。

身の危険よりも生来の奔放な生き方を求めた龍馬。

1867年11月15日、龍馬は近江屋に滞在していました。その日は、くしくも龍馬33歳の誕生日。

夜、北白川の陸援隊屯所から訪れた中岡慎太郎と話し込み、風邪気味だった龍馬は軍鶏鍋(しゃもなべ)を食べようと鳥新に使いを出します。

しばらくして階下から騒ぎが聞こえ、駆け上がってきた一人が龍馬を、ほかの二人が中岡を襲いました。

龍馬は愛用のピストルを出す間もなく三太刀で命を失ったと言われています。

『竜馬がゆく』の最後はこんな言葉で終わっていました。

『 竜馬は突如、中岡をみて笑った。

澄んだ、太虚のような明るい微笑が、中岡の網膜にひろがった。

「慎の字(中岡のこと)、おれは脳をやられている。もう、いかぬ。」それが、竜馬の最後の言葉になった。

言いおわると最後の息をつき、倒れ、なんの未練もなげに、その霊は天にむかって駆けのぼった。 …天に意思がある。としか、この若者の場合、おもえない。

天が、この国の歴史の混乱を収拾するためにこの若者を地上にくだし、その使命がおわったとき惜しげもなく天へ召しかえした。

この夜、京の天は雨気が満ち、星がない。

しかし、時代は旋回している。若者はその歴史の扉をその手で押し、そして未来へ押しあけた。〈完〉』

(☆ 3枚の写真は、花街・島原の『角屋』の室内です。角屋は揚屋(あげや)と呼ばれる料理屋でした。)

近江屋があった河原町通の一つ隣に、木屋町という通りがあります。

峰吉があの軍鶏鍋を買いに出かけた鳥新は、賑やかな四条と木屋町通がぶつかるところにありました。

今年の春、木屋町通を流れる高瀬川の桜は、いつもの年よりも満開の日が長く続きました。

誰もが好きな屈託のない若者も、きっとここで青春のほんの一瞬を過ごしたんですね。

龍馬の死後、京都は新しい時代の波に揉まれ、大変換を余儀なくされることになります。

作家・司馬遼太郎は、その後執筆した多くの作品の中で明治の日本人の活躍を取り上げています。

欧米列強に負けない小さな島国の礎は、明治人の気概が創ったと言わんばかりです。

その中には、もちろん新しい時代を一番渇望し志半ばで散った龍馬も含まれていますね。