京色さがし

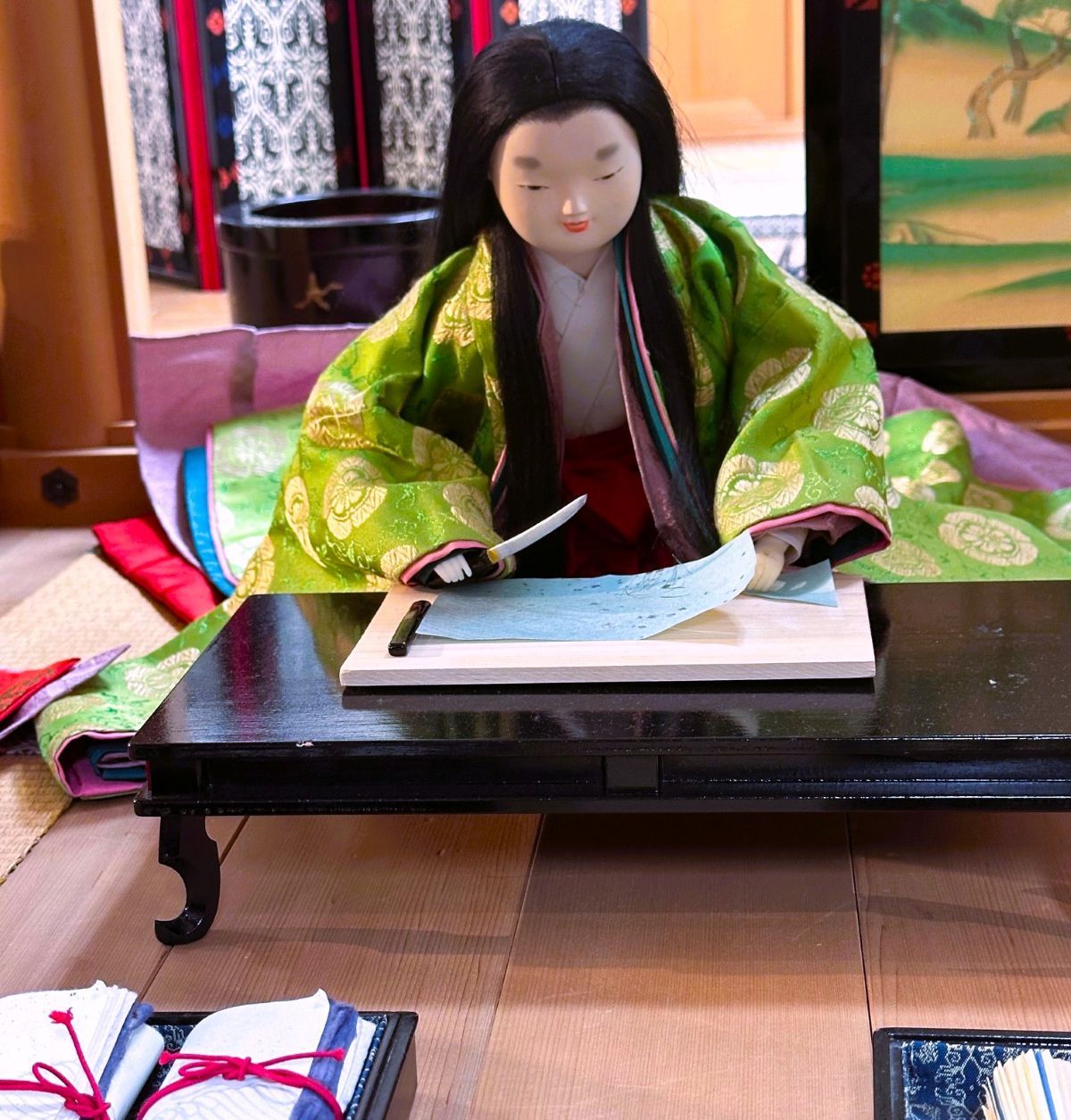

ⅰ 六條院の風景

春、下京区新花屋町の風俗博物館に源氏物語『六條院の生活』が登場しました。

( https://www.iz2.or.jp/ )

六條院は、物語に登場する光源氏や紫の上、夕霧の住まいだったところです。

展示室には、ミニチュアの源氏の世界と一緒に実物の十二単(じゅうにひとえ)も飾られ当時の様子を伺い知ることができました。

そう言えば、紫式部が描いた時代から、京都には「色の世界」があることに気がつきます。

例えば、風雪に耐えてきた神社や仏閣の色。春と秋、桜色、紅色に染まる街。

ブログを投稿した5月のはじめは、山のあちらこちらに藤の色が見られます。

花街で遭遇する舞妓さんの艶やかな姿や祇園祭の山や鉾に飾られたタペストリーを見ると、京都にいることを実感します。

今回の『京色さがし』は、京都の魅力にもなっている色を探し求める企画です。

時に、桜井旬の主観になってしまうところはご容赦ください。

それから、ぜひ機会があったら読んで頂きたいのが、内田広由紀さんの『和の色辞典』です。

ブログでは、内田さんがまとめられた実に1000以上の「色名」の一部をご紹介しながらお話を展開します。(『定本 和の色辞典』視覚デザイン研究所)

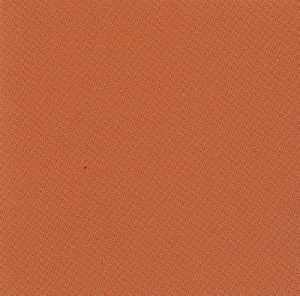

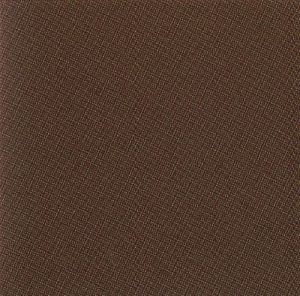

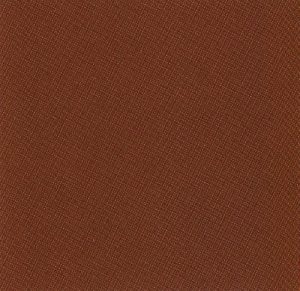

ⅱ 丹色、落栗色、茶褐色、樺色

最初の色は、茶色の世界。

掲載したのは、順番に丹色、落栗色、茶褐色、樺色です。

こうして並べると、同じ茶色系でも赤や黒が強くなる色もありますね。

落栗色や樺色の名前は、四季の自然の色を連想させます。

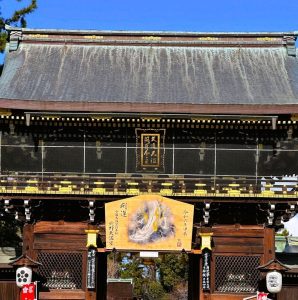

さて、茶色ですが、はじめに浮かんだのは、やっぱり神社や仏閣です。京都には、3000のお寺と1000の神社があると言われ、街を歩くといつの間にかこの色に出会います。

写真は、南禅寺の三門と清水の舞台、そして北野天満宮です。

落栗や樺色よりもっと濃い、黒光りした南禅寺の三門。高さは22mもあるとか。

大盗賊・石川五右衛門が、楼上で大きな鬘(まげ)にどてら姿で煙管をくゆらせ、「絶景かな、絶景かな」と大見得を切った歌舞伎のシーン。

修学旅行や観光で清水寺や北野天満宮を訪れた方も多いと思います。

清水の舞台を遠くから眺めると、古刹は明るい丹色や樺色より、もっと濃い味わい。

『和の色辞典』で探したら、昔唐茶(むかしからちゃ)や朽葉色が出てきました。

街を歩くと、こんな茶色もあります。

それは、町家やお祭りの暮らしの中。

写真は、祇園祭の宵山の晩、山鉾町の町内です。

陽がすっかり暮れ、花笠提燈の灯りが山鉾町を照らす時、提燈のオレンジ色が町家の建物を照らします。

どこか故郷に戻ってきたようなほっとする茶色の世界です。

それから、ちょっと私事ですが、春、満開の桜が上手く写真に収まるのに木々の樺色はなくてはならない存在でした。

これは、茶色の食いしん坊編。

京都を代表する和菓子、ぼたもちや水無月。

京都では、おはぎのことを春は「おはぎ」、秋は「ぼたもち」と呼びます。

原料の小豆は、古くから魔除けや厄除けとして重宝されてきました。

この紫がかった小豆色も、茶色の世界に加えてみました。

ⅲ 緑、もえぎ色、薄緑、柳緑

続いて、緑色の世界。掲載したのは、緑、もえぎ色、薄緑、黄緑です。やっぱり並べて見ると、緑色も様々ですね。

緑で最初に思いつくのは、新緑の京都。

盆地の京都市内は、京都駅から鞍馬や比叡の方角へ緩やか標高が高くなります。

駅がある下京区は30mぐらい、上京区の御所は63m、北区の金閣寺まで来ると98m。

微妙な高低さのおかげで、新緑も青もみじ、柳、桜と緑のコントラストがきれいな京都。

写真は、大原三千院、小倉山の麓・祇王寺、嵐山の竹林の小径です。

雪が溶けた三千院の境内には、お地蔵さんと一緒に苔が顔を出しました。

木々の隙間から陽が射し、緑の絨毯にお地蔵さんも心地よさそうです。

小倉山の麓。常寂光寺と二尊院の緑の先にある祇王寺。

ここのもみじは、まさに、もみじの中のもみじ!です。

もしも、青もみじの人気ランキングを発表したら、祇王寺はきっと1位になるのでは??

たけのこが美味しい京都。

料理もさることながら、美しい竹林を求めて観光客がやって来るのが嵐山。

すーっと青空に届きそうな竹の小径を散策する外国人は、若竹色って、ご存知でしょうか?

それから、京都は緑の食べ物も豊富です。

春に店頭に並ぶ、京みず菜、九条ねぎ、万願寺とうがらし。

万願寺とうがらしというと、京都の一番北の舞鶴が産地ですが、京みず菜や壬生菜は市内でも多く採れ、商業化している京都の、東京と一風違うところです。

それから、宇治茶で有名な京都。

夏の風物詩は、何といっても、抹茶のかき氷。

暑い夏にかき氷を頬張れば、風鈴寺で涼んだように、夏の暑さ退治も完璧です。

ⅳ 青、水色、空色、露草

源氏物語の十二単の世界で一段と鮮やかだったのが青色です。

掲載した色は、青、水色、空色、露草色です。

『和の色辞典』の中に、「空色」のことがこんな風に書かれていました。

「空の色を中国では幽玄に通じる色と見ていたが、日本人はかげりのない色とみていた……。」

どんな意味でしょうか?

趣が奥深く、気品があって優雅なさまを表わす「幽玄」。

そして「かげりのない色」とは、雲に隠れていた太陽が、やがて雲が晴れ明るくなった様子らしいです。

青色は、身近なところでも見られます。

例えば、女性が好きな巾着のような身近な生活雑貨。

手毬のようなお土産品。

有名な清水焼にも、青色はたくさん使われていました。

木々の茶色や新緑の緑とも違って、青色には「こんな風にあって欲しい」という願望が身近なものに表現されているのかもしれない……そんなことを考えました。

それから、京都らしいもう一つの青色。

それは、空の色です。

山に囲まれた盆地の京都は、実は晴天や快晴になる日がけっして多くありません。ときおりのぞく青い空は待ちに待った瞬間です。

賀茂川と高野川が合流する通称「鴨川デルタ」。

ここには、青空が広がると不思議に人が集まって来ます。

『京都スケッチ』の取材で街を散策していても、やっぱり青空は恋しい瞬間。

この色は、京都人にも旅人にもオアシスのような色だと思います。

ⅴ 編集後記

『京色さがし』は、本当はまだまだ続きます。

スペースがあったら、京都独特の色・すみれ色や桔梗色の世界もご紹介したいと思っていました。

それから、女郎花(おみなえし)や蜜柑色の黄色系も探すと意外と見つけられます。

桜好きの『京都スケッチ』。桜色や紅の色もどこかでご紹介できたらと思っています。

P.S. 京都市東山区の今熊野南に「京色パステル」を作っている王冠化学工業所があります。

2センチちょっとのパステルを手に取ると、柔らかい肌触りに絵心のない桜井旬もつい画用紙に描いてみたくなりました。

18色のパステルには、それぞれ、雨上がりの糺の森、祇園囃子、平等院の藤波、嵯峨野竹林……と京都をイメージする風景や風物詩の名前が付けられています。

( https://www.gondola-pastel.com )

パステルを持参し、京都の色さがしに出かけてみるのも愉しそうですね!