新緑の嵯峨野

ⅰ 嵯峨野

京都には、その昔、平安貴族が好んだ別荘地がありました。

東山や嵯峨野、宇治や鳥羽伏見……山水に恵まれ自然豊かなこの場所には、狩りや舟遊び、お花見やお月見と退屈しないリゾートライフが待っていたようです。

嵯峨野は、9世紀に嵯峨天皇が離宮を築いて以来、多くの貴族が御所から15kmの道のりを牛車に揺られやって来たと言われます。

今回は、貴族が愉しんだ春の季節に思いを馳せながら、新緑の嵯峨野を訪ねて見たいと思います。

ところで、テレビのコマーシャルにもよく出てくる嵯峨野って、本当はどの辺りなのでしょうか?

MAPで探すと、おおよそ愛宕山麓の南、太秦・宇多野の西、桂川の北、そして小倉百人一首で有名な小倉山の東、この一帯が嵯峨野と呼ばれているようでした。

広い嵯峨野エリアの中で、『京都スケッチ』にも登場した、渡月橋周辺と天龍寺界隈、それから二尊院・祇王寺の奥嵯峨を歩いて見ることにしました。

(※ 4枚の写真は、嵐山の竹林の小径、野宮神社、大沢池、常寂光寺の西洋ツツジです。)

ⅱ 新緑の嵯峨野

☆ 渡月橋周辺

JR嵯峨嵐山駅を下車し賑やかな商店街まで出ると、西の方角に嵐山が見えます。

標高382mの嵐山は、小高い山並みがすっぽりと視界におさまって、いつ見ても親しみの湧くパノラマです。

その嵐山と商店街を繋ぐのが渡月橋。

修学旅行などで誰もが訪れたことがある渡月橋ですが、橋のたもとに降りると、意外に知らなかった風景が待っていました。

それは、遊歩道の先にあった山道。登山道と呼ぶには少し大袈裟かもしれません。

15分ほど進むと今まで知らなかった大斐閣千光寺というお寺がありました。

江戸時代のはじめ、角倉了以が嵐山を流れる桂川(大堰川)の開削工事で亡くなった人々を弔うためここへお寺を移したそうです。

京都市内を一望するスピリチュアルな雰囲気を持つ、千光寺さん。

観音堂で抹茶をいただく外国人の笑顔が印象的でした。

ところで、渡月橋は、その昔、法輪寺橋と呼ばれていたことがあります。

もともと法輪寺へ参拝するために架けられた橋だったそうです。

京都では、数え年で13歳になると法輪寺へお参りする「知恵詣り」の行事があります。

ここで大切なのは、お参りが済んだ後の帰路に、渡月橋を渡り終えるまで絶対後ろを振り返ったらいけないという「おきて」です。

一度でも振り返ったら、知恵が本堂に返ってしまうからです。

いつだったか、テレビドラマで、知恵詣りに出かけた家族が子供を試そうと、橋の途中であれこれいたずらする、そんなシーンが映し出されていました。

☆ 曹源池庭園と天龍寺界隈

この日の天龍寺は、雨雲とおひさまが交互に顔を出す不安定な天気でした。

1339年にお寺を創建した夢窓疎石は、曹源池庭園(そうげんちていえん)を池泉回遊式庭園(ちせんかいゆうしきていえん)として造りました。

池を中心に配し、周囲に園路を巡らして築山、小島や橋などの景勝を再現した庭園です。疎石は嵐山や亀山も借景にしようと考えていたようです。

ところで、いつも参拝客の多い庭園ですが、新緑の愉しみは大方丈から眺めるこの景色だけではありません。

広い庭には、芽吹いたばかりの落葉樹や常緑樹が色とりどり。

庭園には禅宗のお寺だとあまり見かけないシダレザクラの大木もありました。

大手毬(おおでまり)は雨に少し花を散らせていましたが、ピンクと白の藤は今が見頃です。

藤棚の下には、はじめて藤を見られた外国人なのか、即席の撮影会が始まっていました。

竹林も職人さんがしっかり手入れをしていて、青々とした竹の色がほかと違って見えます。

天龍寺の周りには、緑の路が幾つもあります。

有名な竹林の小径は、少し緩やかな坂道になっているので、上からと下からと別々に見ると面白いですよ。

野宮神社の朱色の鳥居が新緑とマッチしているので、ここは一枚シャッターチャンスです。

写真の一風変わった石仏は嵐山羅漢と言うそうです。時間を見つけてその歴史を紐解いて見たいと思います。

それから、5月には少し早いのですが、御髪神社の蓮を掲載しました。

6月から7月にかけ、花が咲く午前中に訪れたらピンク色の花と葉っぱのコントラストが綺麗だと思います。

☆ 二尊院と祇王寺

野宮神社を過ぎトロッコ列車が走る嵯峨野線の踏切を越えると、嵯峨野の素朴な風景が続きます。

落柿舎の前を通ると、人力車の車夫とお客さんの会話が聞こえてきました。

松尾芭蕉の弟子・向井去来の別荘だった落柿舎に、芭蕉も3回ほど訪れています。

芭蕉はここで『嵯峨日記』を書きました。

今でも庵の庭に柿がなるのですが、これはどうも食べられないそう。

小倉百人一首の作者・藤原定家の時雨亭があった常寂光寺を過ぎ、二尊院までやって来ました。

二尊院は、平安時代のはじめ頃、嵯峨天皇の勅命で円仁(慈覚大師)が建立したお寺です。

総門を入ったこの真っすぐな道は「紅葉の馬場」と呼ばれています。

紅葉の季節、馬場を覆う赤や黄のもみじに出会ったことがあります。

専門家のお話によると、万葉集に歌われた紅葉は実は赤色より黄色が多かったとか。

平安貴族もきっと、新緑の青もみじが赤や黄に変わる様子を愉しんだんでしょうね。

古刹の境内には、珍しい植物も見られます。

4月に花開くピンク色は普賢象桜(ふげんぞうざくら)。

花の先がゾウさんの牙のようになっていてとても珍しい桜です。

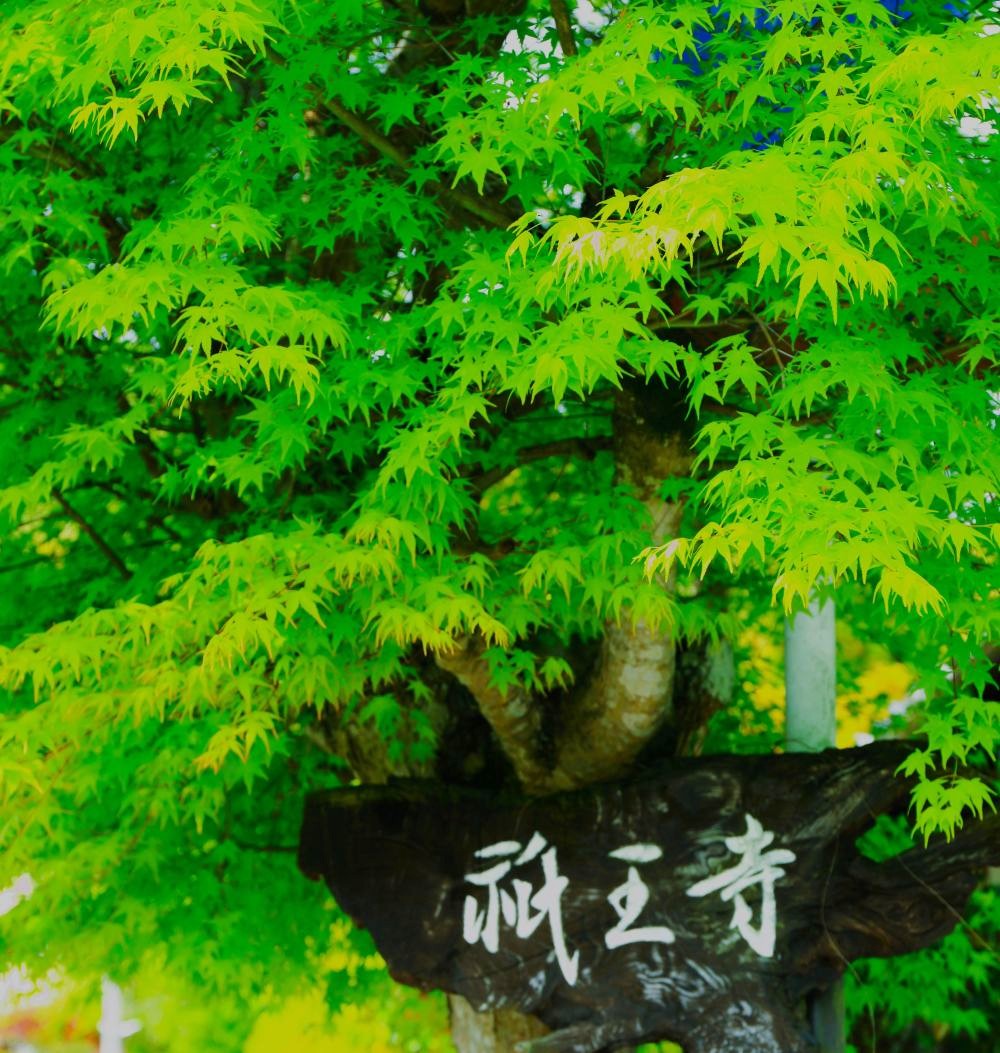

二尊院から5分ほど歩いたところにあるのが祇王寺。

山門の藁葺に幾重にも重なった苔。ちょっと圧倒され、思わずどのくらい時間を越えてきたのか想像してしまいました。

そして境内は、また深緑の世界です。″ 緑100% ″ の神秘的な世界には、こんなお話も残っていました。

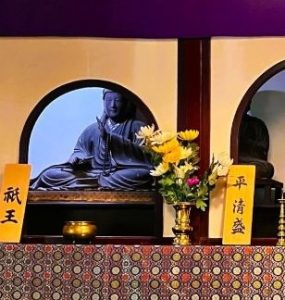

それは、お堂に展示された6体の木像。

左から、祇王の母・刀自(とじ)、祇王、平清盛、大日如来、祇女、仏御前です。

『平家物語』や『源平盛衰記』によると、白拍子(しらびょうし)として清盛の寵愛を受けていた祇王は、やがて仏御前にその座を奪われ清盛邸を追われることになりました。

尼となった祇王と母・刀自、娘の祇女は、嵯峨の往生院(のちの祇王寺)で余生を過ごすことになります。

その様子を見ていた仏御前。

いつか我が身も同じ運命になると悟り、旧怨を捨てここ祇王寺で祇王親子と生活を共にします。

静まり返った新緑の境内は、そんな祇王親子と仏御前が辿った世の無常を語りかけてくるようでした。

そう言えば、清盛像だけが半分隠されていたお堂の像。

後の祇王寺の住職は清盛の行ないを戒めるため、こんなユーモアで祇王や仏御前を救ったんですね。

ⅲ 編集後記

GW。白馬でスキー三昧だった友人からフキノトウが届きました。雪解けは植物や動物が動き出す瞬間。

友人は雪から芽を出したカタクリの花のことを教えてくれました。

スプリング・エフェメラル(spring ephemeral)、別名「春の妖精」と呼ばれるカタクリの花は、春先のほんの一瞬に花をつけ、後は葉っぱが初夏に枯れると、地下に根を張って暮らす草花です。

日本中にまだまだ知らない、春の訪れがあるんですね。

嵐山の桜が散った嵯峨野にも、まだまだ新しい春がやって来そうです。