鴨川はしものがたり

ⅰ 鴨川と40の橋

鴨川は、標高896mの桟敷ケ岳(さじきがたけ)付近を源とし、桂川と合流するまで京都市内の南北を流れる一級河川です。

☆ 1913年にできた七条大橋(鴨川に架かる橋で一番古い橋です)

きれいな水と緑を求め、川辺にユリカモメやサギ、マガモの姿も見られ、上流には貴重な両生類のオオサンショウウオが棲息しています。

全長27kmの鴨川には、40ほどの橋が架かっています。

写真は左京区下鴨宮河町にある通称 ″ 鴨川デルタ ″。

ここには、出町橋と河合橋という二つの橋が架かっていて、下を流れる賀茂川(鴨川)と高野川が合流し市内を下っていきます。

かつて糺河原(ただすがわら)と呼ばれていた鴨川デルタでは、相撲や猿楽の催事が行われていました。

☆ 鴨川デルタ

現在も、鴨川名物の ″ 飛び石 ″ で遊ぶ家族連れを見かけ、ちょっとしたレジャースポットになっています。

のどかな風景が続く鴨川ですが、その昔、こんな言葉で鴨川を表現した人物がいました。

「賀茂河の水、双六の賽、山法師、これぞわが心にかなわぬもの」………歌ったのは、平安時代に権勢をふるった白河法皇でした。

「双六の賽」とは、2つのサイコロが出す目は法皇と言えども読みづらい、「山法師」とは比叡山延暦寺の僧兵のことで、乱暴な振る舞いが手に負えなかったようで………そして「賀茂河の水」。

法皇は、たびたび氾濫を繰り返す鴨川を、 ″暴れ川″として憂いていたそうです。

☆ いろいろな逸話が残る正面橋と松原橋

今回の『鴨川はしものがたり』は、京都の歴史に大きな影響を与え続けた鴨川とそこに架かる橋のものがたりです。

三条大橋、荒神橋、五条大橋……様々な伝説や歴史が残る橋は多いのですが、その中で京都人にも旅人にも深い関わりがある四条の橋をテーマにお届けします。

ⅱ 四条の橋

現在の四条大橋(全長65m、幅員25m)ができたのは、1942年(昭和17年)。

☆ 現在の四条大橋

実は、橋ができる7年前の昭和10年6月26日、京都を襲った記録的な豪雨で鴨川は氾濫しました。

その被害は、四条だけでなく、二条、三条、松原、團栗、五条と、名だたる橋の流失に及んだそうです。

白河法皇が憂えていた暴れ川は、つい最近まで暴れ川のままだったんです。

その後、技術者の叡智を結集し大規模な河川改修が行われました。

穏やかな水に納涼を愉しむ人たちは、あの暴れ川を知る人は多くないかもしれません。

ちょっと、この絵をご覧ください。

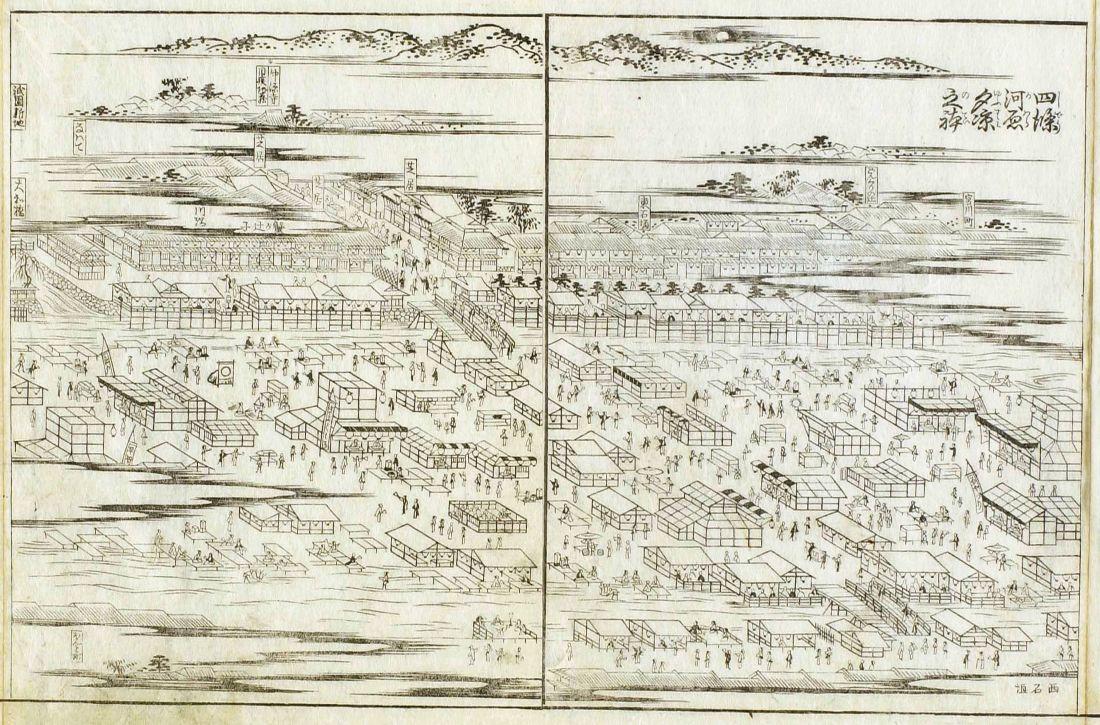

1780年に刊行された『都名所図会(みやこめいしょずえ)』の「四條河原夕涼」の場面です。

絵を描いたのは竹原春朝斎。

春朝斎は京都をくまなく歩き、現在の観光ガイドブックのようなものを作りました。

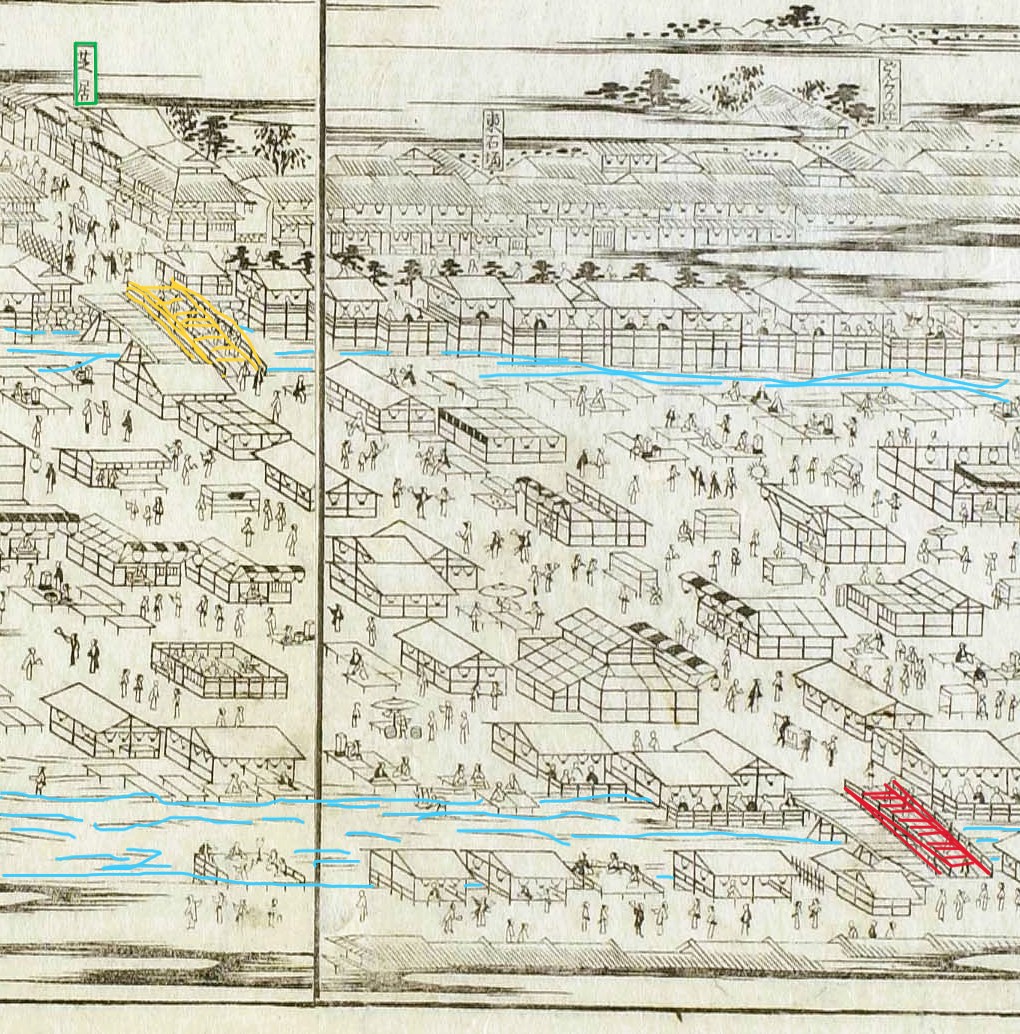

四条の橋が描かれた右下部分を拡大してみると………。

当時の鴨川には、河原があってたくさんの出店が営業していたようです。

そして、赤く塗ったのが四条の橋。今では想像がつかない、こんなに小さな橋だったんですね。

ついでに川を渡った先に見える「芝居」と書かれた緑色の字。

今の南座のような芝居小屋が7つもありました。

八坂神社の『社家記録』によると、鴨川が氾濫するたびに四条の「小橋」は壊れたそうです。

その度に、神社が中心となってお金を集め再建を繰り返しました。

壊れても造って、また壊れても造る。「小橋」の運命かもしれませんが、当時の京都人の思いが伝わってくる気がします。

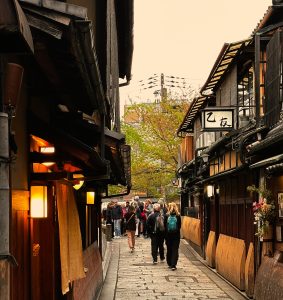

現在の橋のまわりはどうかというと………橋のすぐそばにある河原町の繁華街、ここには錦市場や寺町京極商店街、新京極など昔からの生活風景がたくさん残されています。

河原町から橋を渡った突き当りにある八坂神社。

毎年多くの人が訪れる祇園祭は、八坂神社の祭礼です。

お祭りの中で四条の橋は大きな役割を果たしています。

特に、10日と28日の夜8時に四条の橋の上で神輿が清められ、その時には鴨川の水が使われています。

花街と四条の橋のかかわりもユニークです。

京都の五花街のうち、北野天満宮の上七軒をのぞく四つの花街が、四条の橋の東西で運営されています。

橋の東側には、祇園甲部と祇園東、少し南の宮川町。河原町の方に先斗町(ぽんとちょう)があります。

伝統芸能をつかさどる舞妓さんや芸妓さんは、八坂神社とも深いご縁があるようです。

花街で働く舞妓さんにはこんなエピソードがありました。

一人前になる前に半年から2年ほどの「仕込み」期間を過ごし、「見習い」となってからは姐さん芸妓と一緒にお茶屋で芸の修行に励む舞妓さんは、置屋のお母さんや茶屋組合の許しがでてやっと座敷や舞台に上がることができるそうです。

東山側の花街で修行中の見習いさんは、ほんの65mの橋を渡って河原町の繁華街へ遊びに行くこともままならない、厳しいしきたりがあるといいます。

橋を渡れるのは、置屋のお母さんの許しが出た時だとか。

一人前になる日を夢見て修行を続ける少女にとって、橋はどんな風に見えたのでしょうか?

ところで、旅人にとって四条の橋はちょっと違う意味を持っています。

何度か京都を訪れると、この橋を渡った先に魅力的なスポットが多いことに気がつきます。

着物姿の外国人が目を引く″ くくり猿 ″の八坂庚申堂は、八坂神社のすぐ近くにあります。

境内の南門を出ると、ねねの道や清水寺に続く二年坂や三年坂。

五条大橋から清水へ向かうルートより少し遠回りですが、好奇心を掻き立てるスポットが多いんです。

橋を渡って、八坂さんを北へ歩くと知恩院、神宮道を進むといつの間にか、平安神宮に辿り着くことができます。

この辺りには、蹴上のインクライン、南禅寺、そして哲学の道もあって、付近の食事処など、観光MAPは色々な印が密集しています。

『都名所図会』が描かれた頃も、旅人には四条の橋の先に愉しみが幾つもあったんだと思います。

そして、夕暮れの「橋」。東華菜館にも明りが灯りました。

現在は川幅の広い鴨川に河原はありませんが、橋のたもとには不思議と人が集まってきています。

職人さんが多い京都では、夕暮れ時は仕事がひと段落して、仲間と一杯やる一日の一番大事な時間でもあります。

昔、大橋がなくて小橋だった時から、四条にずっと橋が架けられてきたのは、こんな様々な理由があったからなんですね。

ⅲ 編集後記

東京の江東区に、萬年橋という橋があります。かつて藤沢周平はこの萬年橋を舞台に『橋ものがたり』「約束」(1980年)を書きました。

田舎から江戸に出て、錺(かざり)職人として働く幸助は、偶然、郷里の幼馴染だったお蝶と出会い、5年したら萬年橋の上で会う約束をします。

その日は幸助が8年の年季が明ける日。幸助はお蝶のために作ったかんざしを渡すつもりでいました。

でも5年という歳月は長く、お互いに人に言えない秘密を抱え、いろいろな迷いを抱えながら、ついにその日はやってきたのでした‥…………。

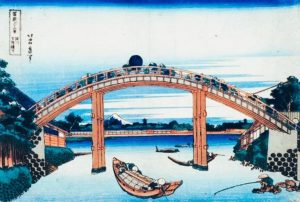

この絵は、葛飾北斎の『 富嶽三十六景』に描かれた当時の萬年橋。

幸助とお蝶は、萬年橋で再会することができたのでしょうか?

P.S. 橋は、日常生活の中で何気なく渡ってしまうものです。たまに立ち止まって向こう岸の風景を眺めたら、忘れていた記憶が蘇えってくるかもしれません。