五重塔は秘密の宝箱。。

ⅰ ランドマーク

写真は、東京都中央区佃の石川島公園から見える東京スカイツリーです。

2012年に誕生した電波塔は、すっかり東京の名所になりました。

ニューヨークの自由の女神やパリのエッフェル塔のように、スカイツリーが世界を旅する人のランドマークになる日も近いのではないでしょうか。

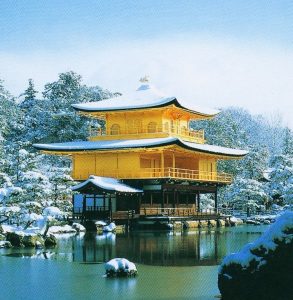

ところで、京都はというと、金閣寺や伏見稲荷、清水寺………古都のランドマークは数多くありますね。

駅をおりて真っ先に目に飛び込んでくる京都タワーもその一つかもしれません。

蝋燭のような131mのタワーが誕生したのは1964年、日本に新幹線が開通し東京でオリンピックが開催された年でした。

それから、実はもうずいぶん昔のことですが、新幹線が京都駅に到着するほんの一瞬、窓越しに現れた美しいランドマークがありました。

東寺の五重塔です。

最近は駅の周辺にビルが建ち並び、その雄姿を見ることは難しくなりました。

今回の『五重塔は秘密の宝箱。。』は、その懐かしい昔のヒーローを訪ねる企画です。

京都市内には4つの五重塔があります。

それぞれに残された秘話や今も見る人を惹きつける不思議な魅力をできるだけお伝えしたいと思います。

ⅱ 市内の4つの五重塔

【file1. 東寺 南区九条町】

早速、この写真をご覧ください。

これは、794年に誕生した平安京の様子です。(※平安京創世館の模型 中京区丸太町)

羅城門(黄色)から、天皇の住居がある内裏(だいり、赤色)まで、朱雀大路(緑色)は4㎞にわたって続きます。

羅城門の両脇にあるオレンジとブルーの一角をご覧ください。

ここが国をまもる東寺と西寺の場所です。

新しい都では2つの官寺(かんじ)だけが認められ、東寺の五重塔も826年に造られました。

他の寺院建築とは少し趣が異なる塔は、どんな目的で造られることになったのでしょうか?

その答えは、この不思議な建物にあります。

まるで不時着したUFOのような形。

これはインドのウッタル・プラデーシュ州サルナートにある「ストゥーパ」と呼ばれる仏塔です。

紀元前の頃から、インドではお釈迦様の遺骨を祀るため各地でストゥーパが造られたそうです。

五重塔は、このストゥーパを起源として、中国や朝鮮半島を経て現在の楼閣建築へと変わっていきました。

写真の重厚な扉の中は、お釈迦様を供養する場所になっていたんですね。

それから美しさの象徴、五層の屋根。

仏教の宇宙観が表現されているらしく、一階から順番に、地(基礎)、水(塔身)、火(笠)、風(請花)、空(宝珠)の意味を持っているとのことでした。

余談ですが、東寺と同じ時期に造られた西寺にも平安京ができた頃は五重塔があったらしいんです。

ただ、度重なる火災の後ついに再建されることなく、現在は西寺があった場所(唐橋西寺公園)に碑だけが残されていました。

もしも2つの五重塔が残っていたら。

勇壮華麗な2つの塔に挟まれた朱雀大路を天皇のお住まいまで歩いて見たい………そんなことをつい想像してしまいます。

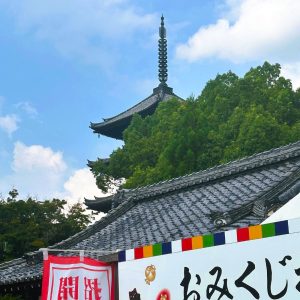

【file2.仁和寺 右京区御室大内】

仁和寺の五重塔は、御室有明(おむろありあけ)の桜と一緒にポスターで紹介されることが多く、ご存知の方もおられると思います。

樹高の低い八重咲の桜が満開になるのは、京都も桜シーズンの終わり頃。京都の人は御室の桜を眺め ″ 春の義理 ″ を果たしたと風流を愉しむそうです。

そんなお寺の創建は888年、でも五重塔はそれからかなり後の1644年に造られました。

塔は広い境内のいろいろなところから眺めることができます。

塔は広い境内のいろいろなところから眺めることができます。

天にまっすぐ伸びた相輪と地上に羽を広げたような悠然とした屋根は仁和寺ならではの光景です。

いつも訪れる人の足を止めてしまう五重塔の美しさ。その魅力はどんなところから来ているのかなと思って調べていたら、こんな面白い数字に出会いました。

それは、建築やデザインの専門家が使う白銀比(はくぎんひ)という比率です。

洗練された美しさと落ち着きを感じる建築や芸術は白銀比の比率、1:1.414で表現することがあるそうです。

☆ となりのトトロ(映画パンフレット©二馬力・徳間書店)

奈良の法隆寺は、一番上の屋根の幅を1だとすると、5層目は1.414の長さになっていることがわかっています。

仁和寺や他の塔が正確にどんな比率か確認できませんでしたが、たしかに五層の屋根は天から地上へと少しずつ羽を広げるような美しいラインを描いています。

ちなみに、スヌーピーやとなりのトトロ、ミッキーマウス、ドラえもんの人気キャラクターも白銀比になっているとか。

昔見たトトロの映画パンフレットを引っ張り出して測って見たら、トトロのお腹の横幅と、里芋の葉っぱから足までの比率は、たしかに1:1.4ぐらいでした。

はじめに出て来た東京スイカツリーも第2展望台までが448m、一番上までが634mなので比率にすると、ほぼ1:1.414という白銀比のバランスで建設されたようです。

世界でこの白銀比率を提唱したのは、1911年のドイツ人の物理学者オズワルトだと言われています。

でも法隆寺五重塔ができたのは729年頃。日本の宮大工たちは「神の比率」をずいぶん早くから知っていたんですね。

【file.3 醍醐寺 伏見区醍醐東大路町】

醍醐寺は、秀吉の「醍醐の花見」で有名な桜の名所ですが、お寺の五重塔が建立されたのは951年です。

東寺は1644年に建て替えられているため、現在残されている塔の中で一番古いのが醍醐寺の五重塔です。

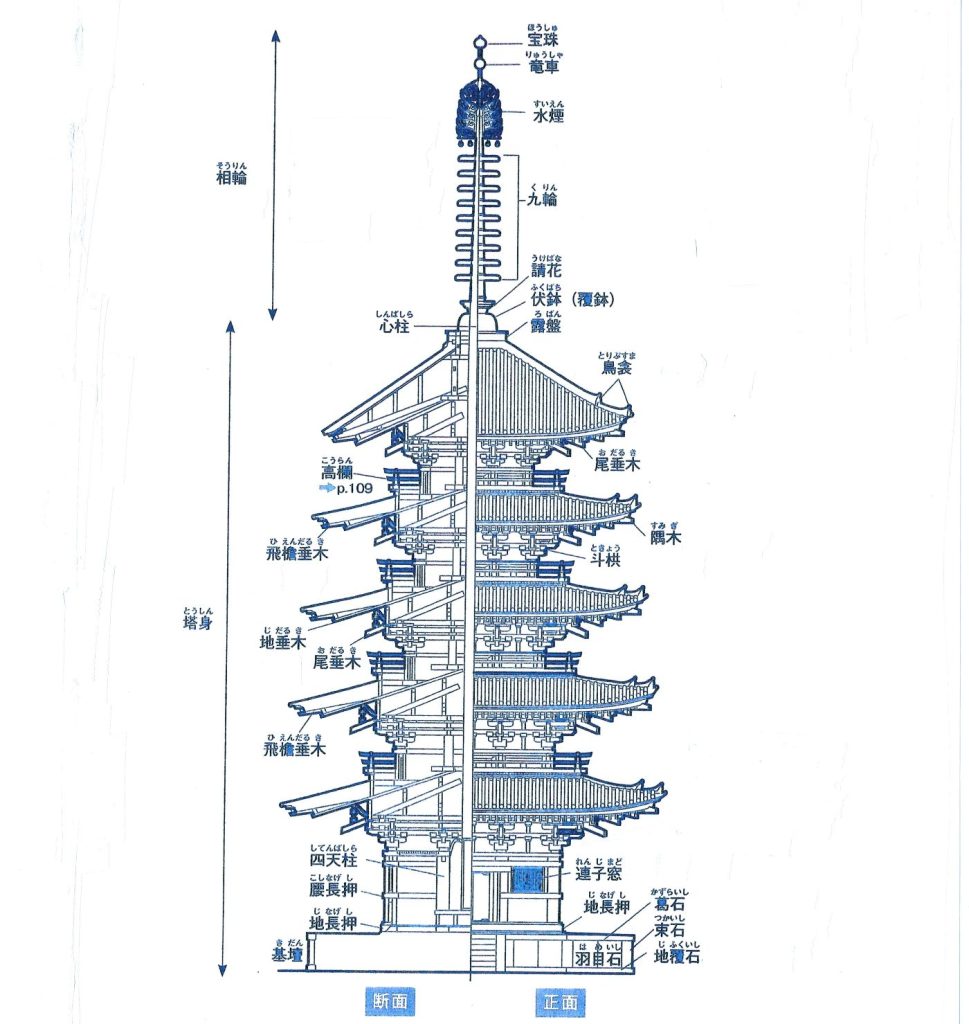

なかなか中に入ることができない五重塔ですが、図面の醍醐寺五重塔をご覧ください。

右は塔を正面から、左は中の構造を見せた断面です。(図面は『京都の文化財』 淡交社)

よく見るとお釈迦様が祀られている1階は部屋になっていますが、その上の階は木組みで部屋はないようです。

そして真ん中にまっすぐ伸びた線が「心柱」。

実は、木造で造られた塔は中国や朝鮮半島にはほとんど残っていないようです。

日本にこれだけ多くの塔が残されているのは、この心柱と積み木のように重ねられた構造が地震の揺れを吸収しているからだとか。

塔の重さを支えていない心柱は強い揺れだと振り子のように動いて全体の衝撃を吸収する仕組みになっているそうです。

現在の耐震技術の研究にこの工法は応用され、地震国日本が生み出した本当に不思議な五重塔です。

ⅲ 編集後記

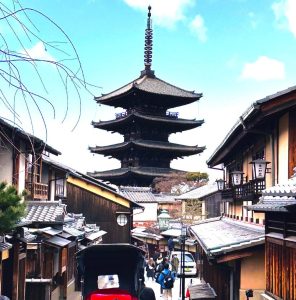

【file4.八坂の塔 東山区八坂上町】

最後は、″ 八坂の塔 ″ の愛称で親しまれている法観寺の五重塔です。

現在の五重塔は1440年に再建されました。

八坂神社と清水寺のちょうど中間にある塔は、観光名所の清水参道や二年坂、三年坂とどこからも眺めることができます。

八坂の塔を訪れた8月下旬の夕刻、清水寺はとっくに閉門し、お店も店仕舞いを始めた時間。

それなのに八坂の塔のまわりは外国からの観光客でいっぱいです。

この季節、五山の送り火も終わって日本人の観光客も少ない東山で、五重塔のまわりは外国人ばかりのちょっとエキゾチックな雰囲気でした。

かつて英語のlandmarkは日本語で「陸標」と訳されていました。元々の意味は、探検家が探検に出かけてまたそこに戻って来るための目印だったんですね。

でも今回の五重塔の旅、それはただシンボル的なモニュメントとの出会いだけでなく、気がつかなかった日本の財産に触れる旅でした。

先人の知恵と技、日本人の美意識、塔の前に立つと心が癒される感覚、そして世界中からやって来た旅人の笑顔………ぜひ、機会があったら秘密の宝箱探しに訪れてみてください。