京都の新緑 2023

ⅰ 春の贈り物

新緑の嵐山散歩道(時計小屋)。

先日、友人が白馬で摘んだフキノトウを持って来てくれました。

早速、溶かした米粉にさらっとくぐらせて天ぷらに。

花が少しだけ開きかけていたフキノトウは、ほど良い苦味と甘みがあって、本当に美味しかったです。

彼は、毎週金曜日になると白馬にある八方尾根スキー場に出かけ、北アルプスの大パノラマの中でパウダースノーを楽しんでいました。

4月になって、ゲレンデの雪が溶けはじめると、スキーシーズンも終盤。

ちょうどその頃、土が見え始めたゲレンデにフキノトウが顔を覗かせるそうです。

ⅱ 新緑の効果

二尊院の青もみじ。芭蕉で有名な落柿舎の近くにあるお寺です。トロッコ嵐山駅の北にある二尊院、祇王寺、常寂光寺の散策は人の少ない午前中がお勧めです。

『日本の伝統色を楽しむ』(長澤陽子著、東邦出版)という本の中に、フキノトウと同じ色をしたタラの芽の事が書かれていました。

春の訪れを告げるこの山菜は、ウグイスの羽の色に似ているところから、 鶯色(うぐいすいろ)をイメージする食べ物として描かれています。

そう言えば、フキノトウの淡い黄緑色は、ウグイスの羽の色にどこか似ていますね。

祇王寺。みずみずしい葉の色が印象的でした。

長澤さんの本によると、新緑をイメージする色には、鶯色の他にも、若草色(わかくさいろ)、萌木色(もえぎいろ)、若竹色(わかたけいろ)、萌葱色(もえぎいろ)、柳色(やなぎいろ)など、たくさんの「みどりいろ」があるようです。

同じ″ もえぎいろ″ でも、「萌木」は春の萌え出る若葉の色、「萌葱」の方は、夏を迎えて色濃く成長するネギの色です。

新緑散策に出かけたら、そんな色合わせも楽しいかなと思います。

ところで、二尊院や祇王寺の山門で見かけた青もみじですが、京都の新緑ではこの木をよく見かけます。

常寂光寺、瑠璃光院、法然院の境内にも、それぞれ趣の違う青もみじが見られました。

常寂光寺。竹林と青もみじの中に白いつつじを見つけました。

青もみじは、4月から9月ぐらいまで若草色や萌木色、萌葱色に少しずつ色合いが変っていきます。

そして秋には赤色や黄色に紅葉します。

その紅葉の様子を『紅葉(2022年11月24日投稿)』、『紅葉-その2-(2022年12月16日投稿)』に投稿しましたので、ぜひご覧ください。

紅葉が終わってやがて散ってしまってもまた春に新しい若葉が芽吹く落葉樹は、本当に新緑のイメージにぴったりですね。

でも、一年を通して葉を落とさない常緑樹のマツやスギ、ヒノキやクスノキは「新緑」と呼ばない? のでしょうか。

確かに葉を落とさない常緑樹の葉っぱは、ずーっと光合成を繰り返しているのでみずみずしい若葉色ではなく濃い緑色をしています。

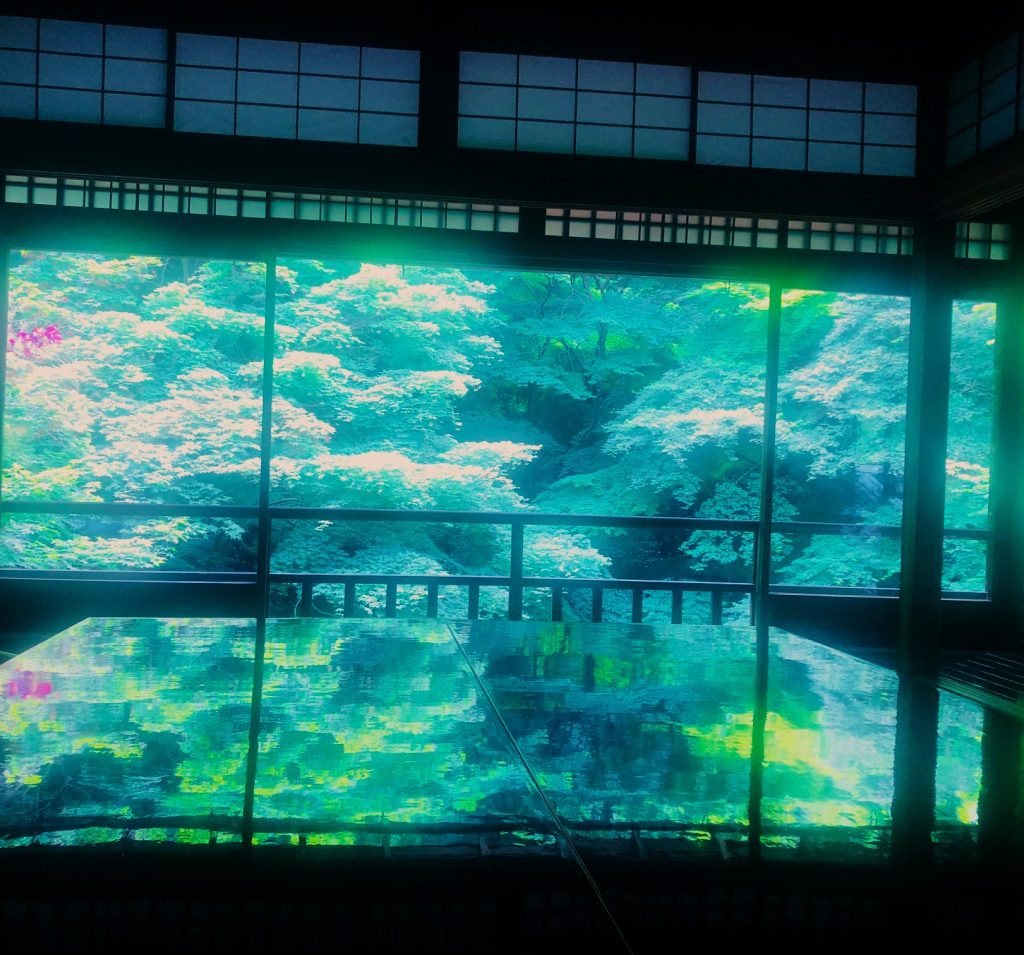

瑠璃光院。八瀬大原にあるこのお寺は、春の青もみじと秋の紅葉に、二階の書斎から眺めた「瑠璃の庭」が幻想的です。(叡山電鉄「八瀬比叡山口駅」下車、徒歩5分)★特別拝観期間 令和5年4月15日(土)~5月31日(水) 拝観時間10時~17時

ちょっと調べて見たら、この考えは間違っていました。(笑)

マツなどの針葉樹も、クスノキなどの常緑広葉樹も、春にはこずえに若草色の葉をつけるようです。

まったく気がつかなかったのですが、小さな若草色の葉が春先に枝の先から伸びてくるそうです。

そうすると、新緑って、落葉樹の専売特許ではなかったんですね。

円山公園のお茶屋さん。八坂神社から少し東山の方角へ進むと円山公園があります。園内には幾つかお茶屋さんがあるので散策の足休めに。

最近、「みどり」を眺めることがいろいろなところで推奨されています。

ウェザーニュースには、精神科医の古賀良彦先生のこんな記事が紹介されていました。 (https://weathernews.jp/s/topics/201905/260075/)

先生によると、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感のうち、視覚から得る情報は70%から90%で、視覚の影響がとても大きいそうです。

嵐山の「竹林の小径」。まっすぐに伸びた若竹。世界中のガイドブックに載っているみたいで、ここだけはいつも人でいっぱいです。(笑)

そして、視覚から得られる情報の一つが「色」で色には気持ちを高めたり、リラックスさせる心理的効果がわかっているとのことでした。

人が視覚により認識できる光は、波長が780nm(ナノメーター)の赤から380nmの紫までとされているようです。

緑は550nm前後でスペクトルの中間でちょうど調和のとれた色なんですね。

「緑の心理的効果」には、リラックス、リフレッシュ、安心感、調和、癒しがあるとのことでした。

日本の森林面積は、約2500万ヘクタールもあって、国土の67%、およそ3分の2が緑に覆われています。

この季節は、日本中どこを歩いても、新緑に出会うことができるので「緑の心理的効果」でリフレッシュしたいと思います。

ⅲ 京都の新緑

哲学の道。疎水の両脇に楽しい雑貨店や美味しいケーキ屋さんがあります。

ところで、京都の新緑の魅力って、どんなところにあるのでしょうか?

はじめに思い浮かんだのは、新緑に「一年の楽しみが詰まっている」ことです。

青々とした木々を眺めていると、秋の紅葉や春先に花を付ける頃を想像する楽しみが増えます。

写真は4月下旬の哲学の道を訪れた日の一枚です。

遊歩道は桜やもみじの落葉樹とクヌギやクスノキの常緑樹の緑に覆われていました。

ほんの少し前の花見客の熱狂がうそのように、今はしーんと静まり返って人影もまばらです。

新緑の中に佇んでいると、ここが、あの哲学者・西田幾多郎先生が思索に耽った ″哲学の道″ なんだなとあらためて気がつかされます。

一方で遊歩道を渡す小さな橋の向こう側にある枝垂桜の葉っぱを発見し、桜の季節、この写真を撮りそこなったことを思い出しました。

それから、銀閣寺に近い遊歩道に、今はあまり見かけなくなった緑の電話ボックスがあるのですが、″ 新緑の哲学の道の電話ボックス ″ はとても絵になります。

イロハモミジがきれいな秋に訪れたら、紅葉と緑の電話ボックスの写真も撮ってみたいと思いました。

法然院。山門に続く道の両側は青もみじばかりです。

女性の先に小さく見える山門は鹿ケ谷(ししがたに)にある法然院ですが、ここにも同じ楽しみがあります。

このお寺は、青もみじの名所で、哲学の道から山道を登って、このもみじを見るためだけに訪れる人がいます。

紅葉の季節、この青もみじは写真のように黄葉します。

その昔、万葉集で紅葉の歌になったのは、「赤色」ではなく、「黄色」のもみじでした。

まさに法然院の山門にかかる黄葉だったんですね。

あと半年もしたら、青もみじは、透きとおった明るい黄色に衣替えします。

山吹色をもっと明るくしたような、少しオーバーですが、向日葵や菜の花のような明るさに変わります。

京都の新緑に「一年の魅力が詰まっている」と書いた理由はこんなところにあります。

ぜひ、ご自分の好きな新緑を見つけて、一年間、追っかけをしてみてください。(笑)

それから、もう一つ、京都の新緑の魅力として感じたことです。

祇王寺の山門。境内の庭園にはいろいろな苔が植えられています。

長く都だった京都には、歴史の教科書に登場した人物や建物の足跡が新緑と一緒に見られます。

いにしえの人も、きっとこの新緑を見てたかな? そんなことを想像しながら新緑を眺めると楽しみが倍増します。

苔が山門を覆う写真の祇王寺には、かつて、一つのドラマがありました。

それは、山門をくぐった奥にある草庵に祀られた4人の女性の像と1人の男性の像のお話です。

女性の名前は、祇王(ぎおう)と妹の祇女(ぎじょ)、母の刀自(とじ)、そして仏御前(ほとけごぜん)です。そして男性の名前は、平清盛です。

かつて清盛から寵愛を受けた祇王は、清盛の関心が仏御前に移ると、その身を隠すように親子でこの地へ移ったそうです。

一方で清盛から寵愛を受けるようになった仏御前ですが、祇王の話を聞いて人生の無常を感じ、やがて清盛のもとを去り、仏門に入るため、祇王の居を訪れたと言われています。

都の華やかな生活から一転して、山あいの粗末な草庵での生活。

祇王や仏御前はどんなことを思ってここで暮らしたのでしょうか。

鳥のさえずりぐらいしか聞こえない静寂の草庵に佇んでいると、新緑の中にいにしえの人の声が聞こえてくるような気がします。

嵐山。春、ヤマザクラで山は桜ピンク色に染まります。

写真は、渡月橋の人混みから離れ、遊歩道を上流の方へ少し登った場所です。少しずつ木々の色が違う落葉樹と常緑樹のグラデーションがきれいなところです。

嵐山の向こう岸に舟が見えました。ふと、昨年の夏、鵜飼いを眺めた日のことを思い出しました。

夕暮れ時、鵜飼い舟の提燈に灯りがつくと、鵜匠の合図で鵜はアユを長いくちばしで捕まえはじめます。

焚火に照らされる鵜が上手く魚を捕まえると、ワーッと大きな拍手と歓声がおこりました。

初夏の風物詩・嵐山の鵜飼いは、その昔、平安時代に宮廷行事として始まったと言われます。

都人も寒い京都の冬はじっとして、その分、暖かくなった春や夏に活発に動き出すんですね。

初夏の夕暮れ時、貴族はどんな衣装を着てこの嵐山の鵜飼いを楽しんだのでしょうか。

P.S. 京都には、この季節、たくさんのお祭りやお寺・神社の行事があります。

ちょっとだけ昔の出来事に思いを巡らせて、新緑をもっと楽しみたいと思います。