愉しむ! 祇園祭

ⅰ 祇園祭の歴史

(今回のブログ『 愉しむ! 祇園祭 』と、次回の『山鉾巡行が帰ってきた!』は、昨年、3年ぶりに復活した前祭(さきのまつり)の山鉾巡行写真を掲載しています。令和5年7月2日に行われた「くじ取り式」の順番になっていますので、ぜひご覧ください。)

祇園祭は、7月1日の長刀鉾稚児お千度(八坂神社)に始まって、7月31日の疫神社夏越祭まで、およそ一ヶ月に及ぶお祭りです。

祭りのクライマックスは、前祭(7月17日)と後祭(7月24

日)の「山(やま)」と「鉾(ほこ)」の巡行です。

前祭の山鉾巡行【ピンク色】は、0900に四条烏丸の交差点を出発し、1125に新町御池に到着します。そして、後祭【みどり色】は、0930に烏丸御池の交差点を出発し、前祭の巡行ルートを戻って1122に四条烏丸の交差点に戻ってきます。

前祭では23基、後祭では11基の山と鉾が、四条通や河原町通を巡行する姿は、壮麗で京都の街が一番活気づく瞬間です。

7月2日に行われた、巡行の順番を決める「くじ取り式」には、こんなエピソードがありました。

京都が戦火に包まれた応仁の乱から33年、祇園祭の山鉾巡行は、ようやく再開されます。

順番争いは熾烈をきわめ、侍所のお役人・松田豊前守は私邸に山鉾の責任者を呼んで、公平にくじで巡行の順番を決めることにしました。

京都市議会の「くじ取り式」の様子。

町衆はこの巡行に京都の街の復活をかけていたんですね。その伝統を受け継ぐ「くじ取り式」には、今でも、京都市長が袴姿の松田豊前守役に扮して登場します。

たくさんのエピソードのある祇園祭と山鉾巡行。

ここからは、前祭の山鉾の写真と一緒に、そのエピソードをご紹介したいと思います。

(前祭の23基のうち、「保昌山」から「船鉾」の10基は、『山鉾巡行が帰って来た!』をご覧ください。)

【一番】長刀鉾(なぎなたほこ) ☆長い刀をつけ、「くじ取らず」として、必ず一番をとる「鉾」です。

祇園祭の起源は、平安時代の863年、神泉苑で行われた「御霊会(ごりょうえ)」がそのスタートでした。

実は御霊会が生まれた背景には、こんな事情がありました。

桓武天皇が794年に都を京都に決めてから、京都には、たくさんの人が住むようになります。

でも、その当時の京都は、上下水道も十分に整備されていませんでした。

おまけに京都は、盆地の気候で高温多湿だったため、マラリアや天然痘、赤痢やインフルエンザが度々流行したそうです。

【二番】「山伏山(やまぶしやま)」 ☆平安時代の山伏「じょうぞうきしょ」は、すごい能力の持ち主で八坂の法観寺の塔の傾きを直したという逸話があります。

原因が、科学的にわからなかった当時、朝廷に信頼の厚かった陰陽師は、平安京ができる前の長岡京建設に関わる藤原種継暗殺事件などを話題とします。

事件で責任をとって亡くなった早良親王の怨霊を鎮めることを陰陽師は朝廷に進めたんですね。

【三番】「白楽天山(はくらくてんやま)」☆唐の詩人「白楽天」が西湖の山で「道林禅師」に仏法の大意を訪ねている様子。

こうして、御霊会は疫神と死者の怨霊を鎮める儀式として、毎年行われるようになります。

ちょっとだけ、歴史のお話から脱線しますが、写真の「白楽天山」には、トロイ戦争を描いた16世紀ベルギー製のタペストリーが掛けられています。

″動く美術館 ″とも言われるタペストリーや絵画を見るのも、巡行の楽しみの一つです。

【四番】「芦刈山(あしかりやま)」 ☆世阿弥の謡曲「芦刈」に由来します。貧乏のため、妻と離れ離れになった男が、都に出て宮仕えで裕福になった妻と再会するお話です。尾形光琳作の「燕子花(かきつばた)図」。鮮やかな青色のカキツバタが見事です。

その昔、八坂神社は祇園社(ぎおんしゃ)と呼ばれていて、今の山鉾の原型の神輿は、その頃から、御霊会に登場していました。

でも、山や鉾が、いつ頃から巡行するようになったのか、正確な時期はわからないそうです。

ただ、鎌倉時代の末、『花園天皇宸記』に山鉾巡行の様子が書かれていたとか………。

【五番】「函谷鉾(かんこほこ)」 ☆秦に追われた斉の「もうしょうくん」が函谷という関で鶏の鳴き真似で命を救われたという伝説。「函谷鉾」は、5番目に巡行する「くじ取らず」の「鉾」です。

やがて、室町時代になると、今の四条室町あたりを中心に町衆が趣向を凝らした山鉾を作製しはじめます。

その中に、竿上の鉾と稚児(ちご)を乗せた屋台が台車と合体した鉾が登場し、現在の鉾の形になったと言われています。

山鉾巡行の歴史は苦難の歴史でもありました。

応仁の乱での33年間に及ぶ中断や、江戸時代の京都三大火事でも山鉾は大きな被害を受けました。

幕末、禁門の変(1864年)で発生した「どんどん焼け」では、「長刀鉾」や「月鉾(つきほこ)」など、火災を免れた山鉾は数基だけの時代もあったようです。

【六番】「郭巨山(かっきょやま)」 ☆ご神体は、後漢の時代の郭巨と童子。命が救われた童子はほっとした様子。

明治維新の混乱期には、「菊水鉾(きくすいほこ)」や後祭の「大船鉾(おおふなほこ)」が一時途絶えたこともあります。

それから、山鉾巡行を支えていた寄町制度が廃止され行事の存続が危ぶまれた時期もあったそうです。

【七番】「四条傘鉾(しじょうかさほこ)」 ☆傘の上には、赤松の若木。傘の垂り(しずり)は、七色の雲の中を鳥が飛ぶ姿を表しています。

1980年代には、これまでしばらくの間巡行していなかった山鉾(☆これを「休み山(焼山)」といいます。)が次々に復興しました。

また、1966年から2013年まで合同巡行していた前祭と後祭は、2014年に今までの形になります。7月17日が前祭、7月24日が後祭とその昔の形に戻ったんですね。

【八番】「木賊山(とくさやま)」 ☆木賊(とくさ)というシダを狩る老人の家に、たまたま泊まった少年が、実は親子だったという謡曲「とくさ」に由来しています。

ⅱ いろいろな形の山鉾

ここからは、山鉾の「形」のお話です。

山鉾は、その形から5つに分類されています。七番の「四条傘鉾」や「綾傘鉾」はイメージのまま、「傘鉾(かさほこ)」と呼ばれています。

大きな傘である鉾と一緒に囃子方が踊りを披露してくれる華やかな巡行です。

【九番】「鶏鉾(にわとりほこ)」 ☆中国の堯(ぎょう)の時代、天下泰平で争いごとがなく、人々に用事を知らせる「つづみ」が不要になったら、そこに鶏が巣を作ったことに由来しています。

「「傘鉾」の他には、「舁山(かきやま)」、「鉾(ほこ)」、「曳山(ひきやま)」、「船鉾(ふねほこ)」があります。

「舁山(かきやま)」は、御神体人形を山にのせて、本来は人が担いで巡行したものです。

舞台に、中国や日本の故事や謡曲の一場面を見せる趣向になっていて、ユニークな山を見るのを楽しみにしている見物客も多いそうです。

前祭では、「舁山」は「木賊山(とくさやま)」や「郭巨山((かっきょやま)」など、全部で12基が登場します。

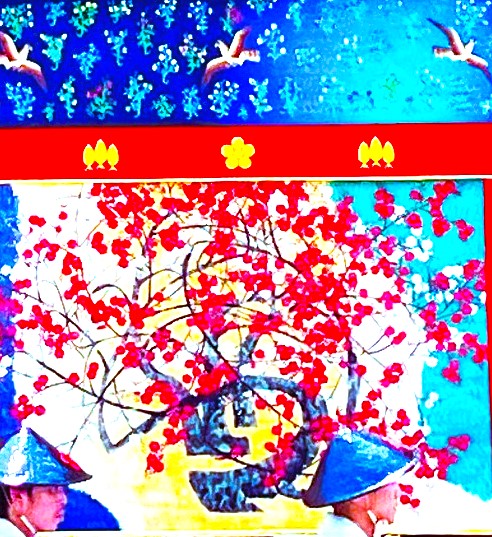

【十番】「油天神山(あぶらてんじんやま)」☆天神さん(菅原道真)の逸話にちなむ鳥居と社殿、紅梅が飾られています。絵は、前田青邨(せいそん)原画の「紅白梅図」。

次に「鉾(ほこ)」ですが、疫神の魂が宿る長い「真木(しんぎ)」と稚児やたくさんの囃子方(はやしかた)を従え、スケールが大きいのが特徴です。

九番の「鶏鉾」の他にも、「長刀鉾」、「函谷鉾」、「月鉾」、「菊水鉾」、「放下鉾」が登場します。

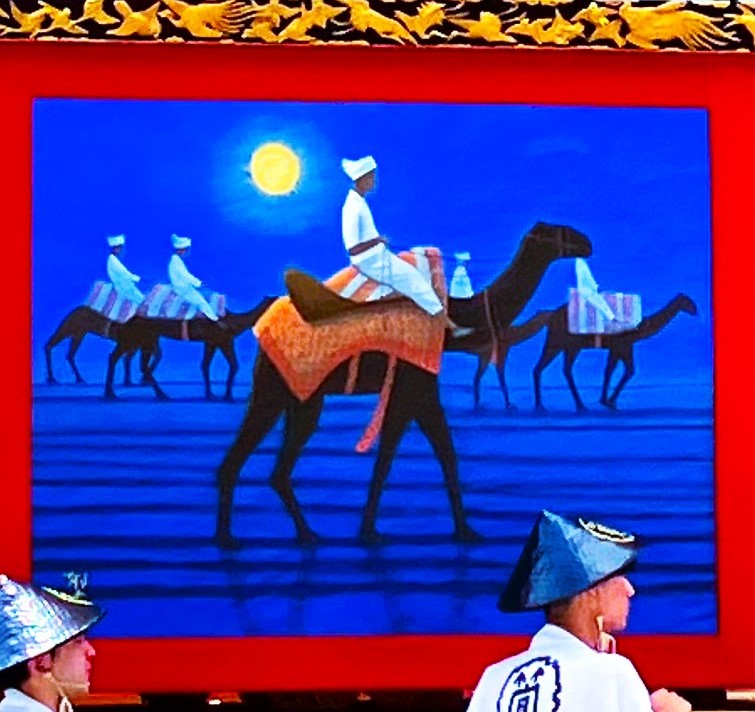

【十一番】「孟宗山(もうそうやま)」 ☆中国の史話にある「孟宗」が母のために筍を獲ってきたというお話。らくだは「平山郁夫」筆。

また、ちょっと脱線しますが、時々出てきた「稚児」にまつわるお話です。

鉾には、神霊の依り代となる稚児人形が乗っているのですが、「長刀鉾」だけは、生稚児と言って、人間の子供がのります。

6月2日、今年の生稚児に、同志社小学校6年生の瀧光翔(たきひかる)君(11)が選ばれました。

生稚児は、五位少将の位を授かる、とても名誉な役割なんですね。

【十二番】「霰天神山(あられてんじんやま)」 ☆1500年代の「永正(えいしょう)の大火」で空から「あられ」と天神像が降ってきて、火を消した逸話が由来になっています。

続いて「曳山(ひきやま)」は、「鉾」と同じように車輪をつけ、綱を引っ張って巡行します。

ただ、屋根の上に「舁山(かきやま)」と同じ真松を立てているところが、「鉾」の「長刀鉾」や「函谷鉾」と違っているようです。

前祭の「曳山」は、二十一番の「岩戸山(いわとやま)」だけですが、後祭には、「北観音山(きたかんのんやま)」、「南観音山(みなみかんのんやま)」、「鷹山(たかやま)」も登場します。

後祭をご覧になられる方は、昨年、200年ぶりに復活した「鷹山」が注目です。

【十三番】「菊水鉾(きくすいほこ)☆中国の故事にある「菊の葉から滴る露を飲んで長寿を得た」に由来しています。

最後に「船鉾(ふねほこ)」ですが、前祭には「船鉾」、後祭には「大船鉾(おおふねほこ)」が登場します。

形が船という独特の構造をしていますが、真木を立てない点で「長刀鉾」や「菊水鉾」とは違い、真松を持たないので山でもないところに「船鉾」の特長があるそうです。

山鉾の形の違いは、一見しただけでは本当にわかりにくいですね。

P.S. 祇園祭を主催する八坂神社の西楼門をくぐると、本殿へ向かう途中に因幡のシロウサギの石像があります。

昨年の夏、3年ぶりに山鉾巡行が復活した時、シロウサギは、大国主命(オオクニヌシノミコト)と一緒にマスクをしていました。

今年はマスクの中の愛くるしい表情を見せて、山鉾を見送って欲しいですね。

(つづく) ☆ブログ『山鉾巡行が帰ってきた!』は、7月12日に掲載予定です。「ちまき」や「コンチキチン」のお話と一緒に、前祭の14番「保昌山」から、23番「船鉾」をぜひご覧ください。