風鈴寺

ⅰ 京都の夏

日本列島がジメジメとした湿気と雨雲で覆いつくされた梅雨の季節。

今年も三室戸寺に、20,000本のあじさいが咲きました。

そして、梅雨が終わると京都はいよいよ夏祭りシーズンです。

7月1日の吉符入り(きっぷいり)から始まった祇園祭。

前祭 (さきまつり)の山鉾巡行が7月17日、後祭(あとまつり)が7月24日。

ちょっと見逃せないのが、巡行の前夜祭とも言われる ″ 宵山 ″ 。

駒形提燈の明りがほんのりと山鉾の町内を照らす日本の原風景は、いつ見てもほっとします。

夏のクライマックスは、やっぱり8月16日の五山の送り火です。

お精霊(しょらい)さんと呼ばれる死者の霊をあの世へ送り届けるため、大文字、妙法、船形、左大文字、鳥居形の順番にたいまつが点火されていきます。

この時間、20時、20時5分、20時10分……と5分おきに点火して運がいいと、幾つか火文字を見ることができるかも。

心に残る夏の京都ですが、この時期の蒸し暑さは他にひけをとりません。

京都にはそんな夏を上手に過ごす工夫が随所にあって、例えば、障子を風通しのいい簀戸(すど)に変えたり、簾(すだれ)やひんやりする網代(あじろ)の畳に変えたり……。

街中を散歩すると、京うちわや京扇子、お香など、夏の快適グッズも涼に一躍買っている感じがします。

ⅱ 風鈴寺

今回のテーマ、″ 風鈴 ″ もその一つ。

″ しんどい夏 ″ に、どこからともなくチリリーン、チリリーンと風に揺れる風鈴の音を聞くと、心も体も軽くなった感じ。

最近はマンションの多い住宅事情もあって、なかなか風鈴の音を聞くことができませんが、京都はまたちょっと違っています。

窓を開け放して風を呼び込む町家の建築が多いので、軒下の風鈴が風に揺られる情景にどこでも出会うことができるんですね。

そう言えば、平安神宮の「風鈴まつり」、綾部の「あじさい風鈴まつり」、松尾大社の「風鈴祈願」と、風鈴祭りが多いのも京都です。

特に、『風鈴寺』と呼ばれる正寿院(しょうじゅいん)。

ちょっとオーバーな表現ですが、境内に2000個の風鈴が ″咲いてる ″ といった感じです。

ただ、 ″ 風鈴の聖地 ″ に辿り着くのはちょっと一苦労。

週末だったらハート型の窓(猪目窓)に装飾された「宇治茶バス」を使われてはと思います。

(京都府綴喜郡(つづきぐん)宇治田原町奥山田川上149 / 0774-88-3601))

ⅲ 全国の風鈴あれこれ

それでは、ここから風鈴寺に飾られている全国47都道府県の風鈴のうち、北海道・東北・関東・北陸中部の風鈴をご覧いただきながら、風鈴のお話をお届けします。

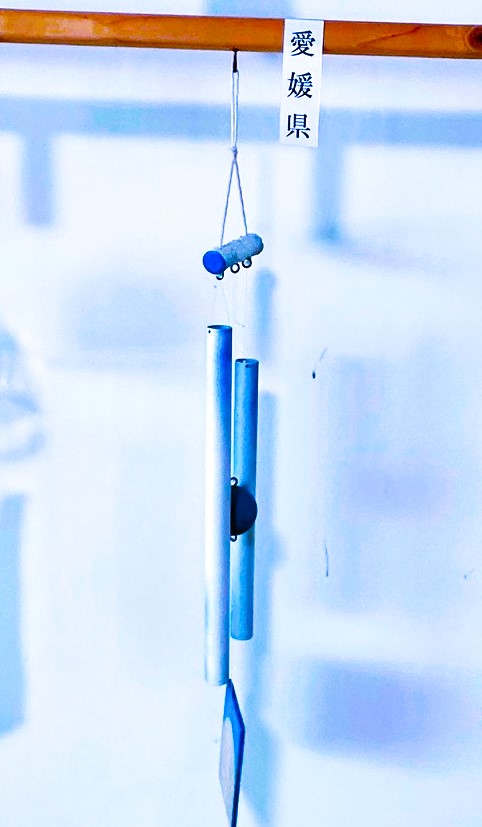

今回は関西・四国・九州の風鈴を掲載できませんでした。

この地域にも、例えば、写真の愛媛「水琴窟の音の風鈴」や鹿児島「薩摩切子風鈴」など、一度はその音色を聞いてみたい、ユニークな風鈴が幾つもあります。

街中や旅先で風鈴を見つけられたら、どこの県の風鈴かなって、立ち止まって見てください。

それでは、スタートです!

はじめの写真は、北海道のガラス細工「どさんこ風鈴」、青森の「花笠風鈴」、岩手の「南部風鈴」です。

花笠風鈴は、″ 弘前ねぶた ″ の勇壮な出陣と対照的に、″ 青森ねぶた ″ の絢爛豪華さと情緒をイメージして作られているそうです。

とてもシンプルな形で、子供の頃、おばあちゃんの家にあったのが、岩手県の「南部風鈴」です。

南部風鈴の最大の特徴は「音」。他の風鈴では出せない、高く澄んだ音で、「リーン」と長く音色を奏でます。

その秘密は、良質の砂鉄や岩鉄(鉄鉱石)を原料に、密度の高い鋳物・南部鉄器で作られているからだとか。

また、南部風鈴の美しい音色は、環境省が選定する「残したい“日本の音風景100選”」に「水沢駅の南部風鈴」として選ばれています。

続いて、宮城の「松笠風鈴」、秋田の「御殿まり風鈴」、山形の「山形風鈴」です。

「松笠風鈴」は日本古来からある「たたら製鉄」の技法で造られた国内唯一の砂鉄風鈴です。

砂鉄独特の澄んだ音色は二つと同じものがないと言われています。

ちょっと気になるのは「御殿まり風鈴」ですが、お城の奥女中の遊戯用だった「まり」がモチーフになっています。

色彩豊かな糸で紡ぎ出された伝統美が人気で、贈答用としても重宝されているそうです。

福島の「喜多方蒔絵風鈴」と茨城の「鬼瓦風鈴」もユニークですね。

喜多方は漆の歴史が室町戦国期と古く、漆器の技法「蒔絵」をとりいれ、風鈴も一つ一つ手描きされました。

「鬼瓦風鈴」は、鬼師という鬼瓦職人がデザインしたものらしく、手のひらサイズの風鈴は厄除けの縁起物にもなっています。

栃木の「益子焼風鈴」、群馬の「はるなガラス風鈴」、埼玉の「奥武蔵ガラス風鈴」をご覧ください。

益子の良質な陶土を使った素朴さと愛らしさがある「益子焼風鈴」は日常生活の中でよく見かけませんか?

群馬県安中榛名に明治時代からある老舗「ハルナガラス」が作製した「はるなガラス風鈴」は群馬の有名ブランドです。

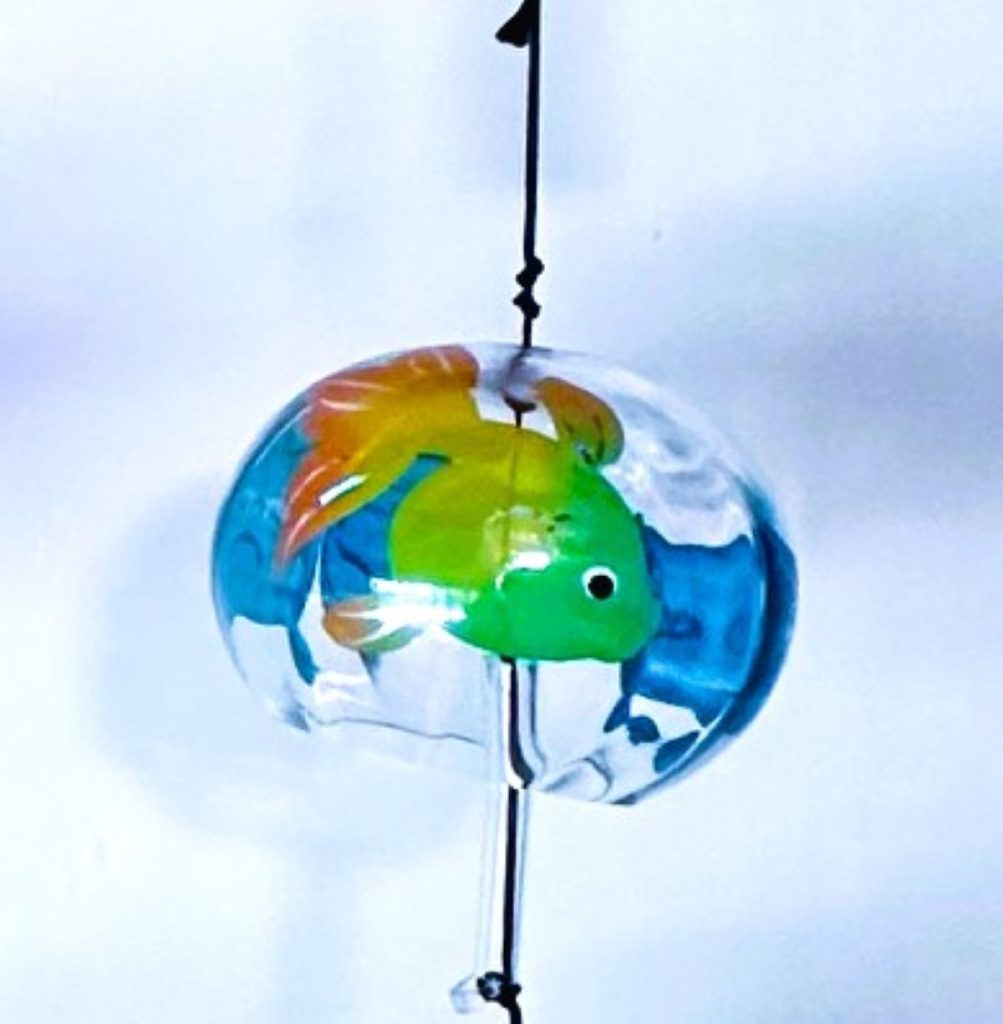

「奥武蔵ガラス風鈴」は、埼玉の清流・名栗川のほとりで作られた風鈴で、手作りの金魚が描かれた短冊が夏の涼を愉しませてくれそうです。

次は、千葉の「かもがわ里山風鈴」、東京都の「江戸風鈴」、神奈川の「小田原風鈴」です。

実は、ガラス製の風鈴は、1700年頃に長崎のガラス職人が京都や江戸を興行しながら伝えました。

「江戸風鈴」の名前は、風鈴職人の5代目篠原儀治氏によって命名されたそうです。

丸型になった「江戸風鈴」は、下の口の部分がギザギザになっていて、管がふれるだけで涼やかな音色になります。(実は、このギザギザが美しい音色のポイントらしいです。)

石川の「加賀水引風鈴」、福井の「越前焼風鈴」、山梨の「白石ガラス工房の風鈴」です。

ガラスのことをびーどろと呼んだそうです。

「白石ガラス工房」の風鈴も、びーどろ風鈴の透明感がひと際綺麗な風鈴でした。

白石ガラス工房は富士山を望む山里にある工房で、吹きガラス、トンボ玉、サンドブラストの体験教室もあるとのことでした。

この変わった形の風鈴は、新潟の「越後手作り風鈴」と富山の「扇子型風鈴」です。

富山県高岡市は古くから鋳物の町として栄え、風鈴はその高岡銅器で作られています。

長野の「諏訪ガラス風鈴」、岐阜の「美濃焼風鈴」、静岡の「西伊豆ガラスかも風鈴」も鮮やかですね。

ところで、風鈴はいつ頃から生活の中で見かけるようになったのでしょうか?

(愛知の「常滑風鈴」、三重の「伊賀の風鈴」)

その起源は約2000年前、占風鐸(せんふうたく)という占いに始まるそうです。

竹林に風鈴を吊り下げ、風の向きや音の鳴り方で吉凶を占ったといわれています。

今も、お寺の四隅には魔除けとして写真の風鐸が架けられています。

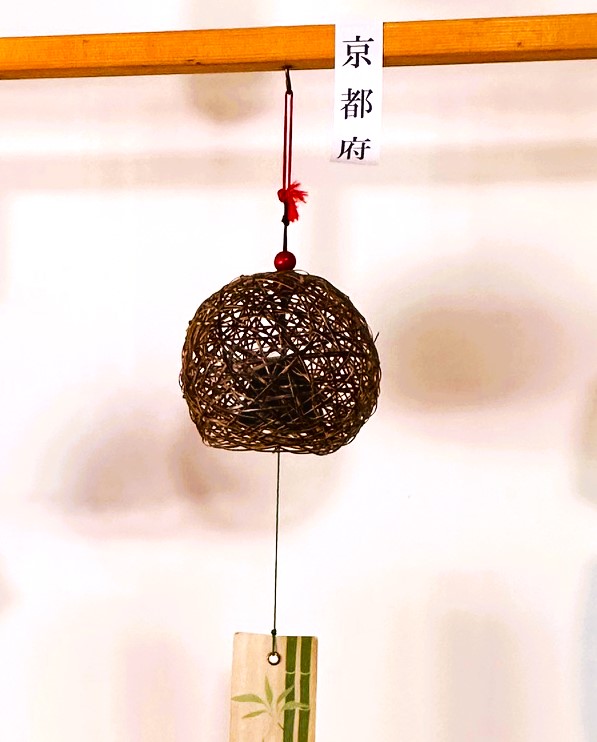

最後に、番外編で京都の風鈴です。

京都は「竹風鈴」。

竹の素材を生かした和風建築や茶道具、華道具をよく見かける京都ですが、風鈴も竹細工でできていました。

風鈴は、「鐘」と「舌(ぜつ)」と「短冊(たんざく)」が一体になっています。

短冊が風で揺れると、鐘の内側にある舌が鐘に触れ、あの音色が聞こえてきます。

ⅲ 編集後記

全国の47都道府県に必ず1つか2つ、産地の風鈴が残されているのは、風鈴が日本人の生活に切っても切り離せない存在だったからなんですね。

最後に、風鈴寺のもう一つの魅力的なスポットをご紹介します。それは、お寺の天井画。

参拝者が少ないと、畳に寝転んで天井に描かれた絵を眺めることができます。

桔梗、朝顔、女郎花、椿、向日葵……一つ一つ見ていたら、ついウトウトして……。

庭先から聞こえてきた風鈴の音色に、はっと目を覚ましました。

外の気温はまだまだ暑いのに、心はどこか爽やかです。

風鈴の音に涼を感じていると、心が軽くなったからか、楽しい事をいろいろ思い出しました。

仕事先でお客さんが喜んでくれたこと、家族の難題が解決したこと、今度の休みの友人との企画……暑さはいつの間にかどこかへ行ってしまいました。

この夏、忙しさに追われ、ちょっとしんどいなあーって思ったら、風鈴探しの旅に出て見てはいかがでしょうか?

意外と気がつかなかった自分に、はっとすることがあるかももしれません。