丹後の春のご馳走

ⅰ 京都府のすがた

京都の地形は、府のホームページに「京都府のすがた」と書かれているぐらい、北から南に長く伸びた本当にユニークな形をしています。

https://www.pref.kyoto.jp/kodomo/03.html

東に福井と滋賀と三重、南から西に奈良と大阪と兵庫。

他府県に囲まれた京都は、昔だと敵の侵入から領地を守るのに大変だったかもしれません。

そして、唯一、京都が 陸ではない海に面しているのが丹後半島です。

今回の『丹後の春のご馳走』は、自然の恵みに富んだ丹後のご馳走をお届けします。

『さば』(`23.1投稿)、『おばんざいと京都』(`23.8投稿)の中でご紹介した京都の料理には、海がほとんどない京都人の食の工夫がたくさん詰まっていました。

ハレの日のご馳走として欠かせない鯖寿司も、冷蔵や冷凍の技術がなかった当時、塩でしめた生さばを、小浜(当時の若狭国)から丸一日以上かけ運んでもらう食の物語でした。

近江商人は、さばを担いで雪深い冬の峠を命がけで京都に運んでいたんですね。

現在では、物流や輸送の技術も進歩し、京都市内には新鮮な魚がたくさん集まって来ます。

その魚の故郷の一つが丹後に広がる海。

今回は、京都市内から100kmも北にある海のご馳走に出会う食レポに挑戦してみました。

ⅱ 丹後への旅

3月中旬、山肌に名残りの雪が残る丹後へは、はしだて1号で出発しました。しばし車窓の風景と一緒にご覧ください。

目的地の宮津は、日本海に面している日本列島の中では、ほぼ真ん中に位置しています。

はしだて1号は、宮津まで2時間ぐらい。

京都駅を出発した特急は、二条、亀岡、園部、綾部、福知山、大江を通っていきます。

はじめて訪れた丹後ですが、この名前はどこか親しみのある響きです。

その昔、中国大陸や朝鮮半島に近かった丹後は、大和朝廷の重要な交易拠点だったらしいです。

平安時代も、現在の日本三景・天橋立は、天国への入口に一番近い所として、都人にも人気があったとか。

丹後は、江戸時代に北前船でも繁盛しました。

かつて、宮津には芸妓さんがたくさんいて、まるで京の祇園のような花街の賑わいだったそうです。

さて、大江駅を過ぎた はしだて1号が、宮津駅に到着しました。

ⅲ 宮津港と丹後のご馳走

宮津市街の中心にある駅から、ちょっと歩くと眼下に宮津湾が広がっています。

とっく利のようなまーるい入江と、海を囲むように妙見山や題目山の山並みが続いています。

宮津には、栗田、島陰、田井など、全部で6の漁港がありました。

日本海に面した丹後半島には、九州沖の黒潮から枝分かれした対馬海流が日本海の冷たい海水とぶつかります。

これがまさに丹後のご馳走を作ってくれているんですね。

どんなご馳走が待っているのか、早速、お客さんが並ぶ富田屋(とんだや)さんの暖簾を潜ってみました。

料理旅館もやっている富田屋さん。

開店前、窓越しに中を覗いたら、調理場には魚をさばく調理人が10人ほどいました。

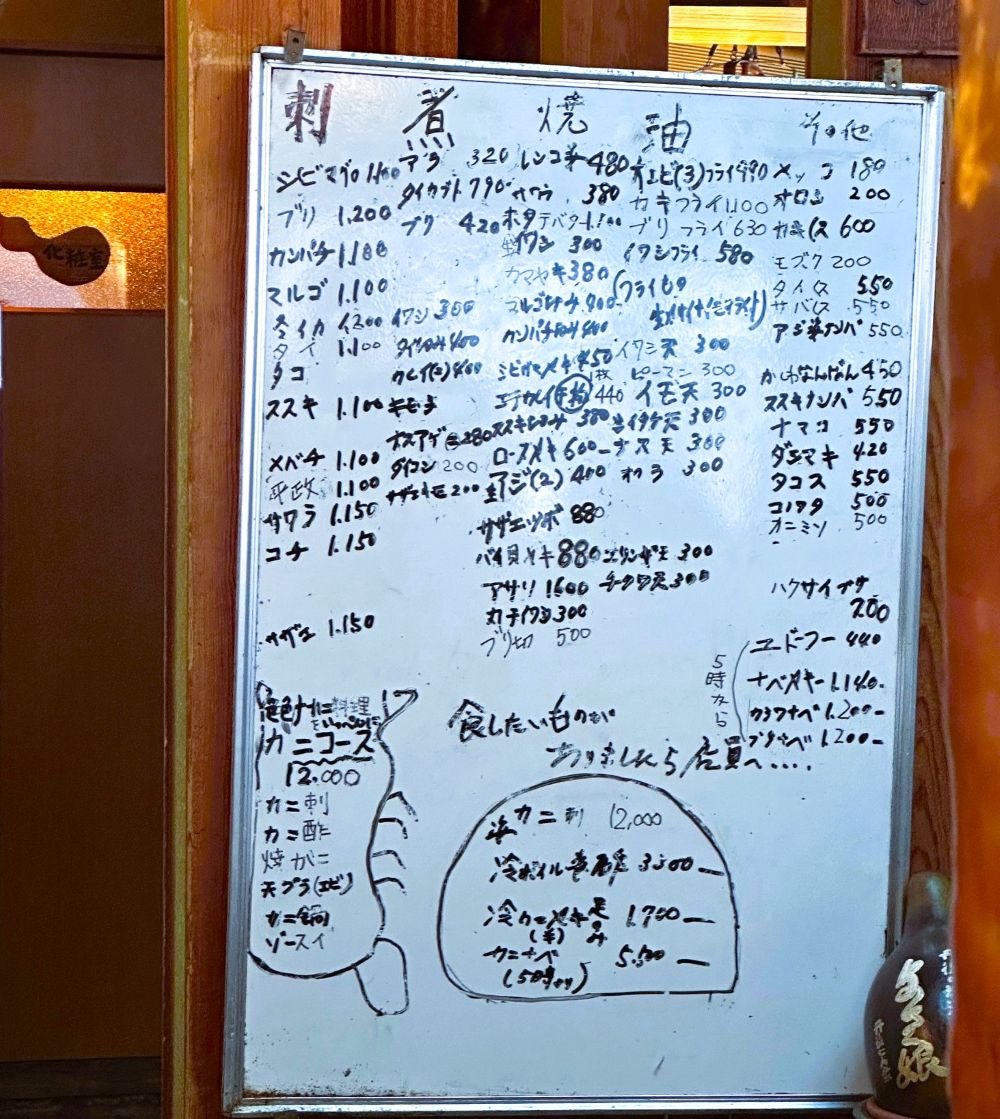

店内のボードに書かれていたのが、その日に水揚げされた魚の数々。

まず注文したのは、焼き魚のブリとあら煮です。

ブリは、宮津では冬から春先の魚。

やっぱり獲れたて……脂がのったブリは弾力性が抜群で、肉厚な身を口の中でホクホクやりながらいただきました。

常連のお客さんの見よう見まねで注文。

あら煮は、常連客が一番頼んでいた一品だった気がします。

そして、口に頬張ると、これも納得!!

今日のあら煮は、鯛とブリとかんぱち。魚汁がしみている大根も絶品です。

富田屋さんは、値段もとても庶民的でした。

ついつい注文してしまった、いかとサワラのお刺身にサザエのつぼ焼きです。

丹後は美味しいイカに巡り合えるところとしても有名です。

この日はヤリイカ。

お店の人が、夏のケンサキイカ、秋のアオリイカも美味しいよと教えてくれました。

ケンサキイカは、地元でシロイカと呼ぶそうです。

テレビでよく見られる夏の夜の漁火は、シロイカを獲る集魚灯なんだとか。

肉厚のサワラのお刺身も、身がぎゅっとしまっていて、この季節一番の旬物でした。

ⅳ 編集後記

やっぱり来てみないとわからないですね。

すっかり満腹になって、宮津市のシンボル「海燕」のモニュメントがある波止場を散歩。

ぼぉーっと汽笛の音が聞こえ、潮の香りが風に乗ってやって来ます。

宮津桟橋で時計を見ると、ほど良い時間に。今日の ″ 任務 ″も終わって、さあ帰路につこうかと思っていたんです。

ところが、小銭さんの「いわし鮨」の看板を見てしまい、『丹後の春のご馳走』は第2ラウンドに突入することに………。

「いわし鮨」。

あまり看板として見かけたことのないお店に、ついつい中を覗いてみると……。

カウンターは7席ほど。けっして広いとは言えない店内ですが、お客さんはほぼ満席。

御主人と目が合い、暗黙の裡に最後の一席に座ることになりました。……。

(そして、待つこと15分)こんなおまかせにぎりがでてきました。

にぎりは全部で10貫。

左上から、ヤリイカ、イシガキダイとマダイ。中段は、イワシ、ヨコワ、ホウボウ、そしてイワシ。下段は、クツ、アジ、炙ったカマスです。

イワシは隣町の伊根町から。あとは全て宮津港の地魚です。

最初は、このマダイ。

本当に味わったことのないコリコリした食感です。まさに桜色の、あの「桜鯛」ですね。

すっかり感心していると、この後に、丹後のご馳走の神髄を、御主人から伝授されることになりました。

この魚は宮津では「クツ」。

一般には、シログチ、関東ではイシモチです。

旨味と甘みが絶品の地魚です。

お店の寿司ネタは、毎日のように変わります。

御主人は、漁を終え港に戻る漁師さんが市場に届けるほんの一瞬を狙って、直接目利き、納得したネタを仕入れます。

☆ 漁師さんの水揚げ小屋

海の漁の具合によって、いつ戻るかわからない漁師さん。時に一時間以上も港で待っているそうです。

大事な獲物が市場に行ってしまう直前に捕獲するという御主人のお話、何ともスリリングでした。

皮を軽く炙ったカマスもカウンターのお客さんには人気の一品でした。

食べていると、途中、3組ほど常連客が訪れ、御主人にテイクアウトをお願いします。

「今日はやってないんですよ。」

ちょっと愛想のないご主人に、どうしてですか?と聞くと、こんな答えが。

「うちは回転寿司さんみたいにたくさん仕入れられないから。ネタに限りがあるから、今日はここで食べて欲しいんです。」

そんな瞬間に出くわした幸運に感謝しつつ、一貫ずつお寿司を頬張りました。

このにぎり、ヨコワって呼ぶらしいんです。

本マグロの幼魚です。

成魚のマグロよりも脂肪分が少なく、カツオのような味わいでした。

そして、最後にいただいたのがイワシ。実は、10貫の地魚の中に2貫あったイワシ。

脂がのっているのに、とてもあっさりして何貫でもいけそうでした。

ところで、御主人は伊根町からと言っていたイワシですが、お店の看板は、なぜか「いわし鮨」。

ずーっと気になっていたのに、一生懸命にぎるご主人と待合室のお客さんが気になって、ついつい聞かず仕舞いでお店を後にしました。

今度訪れた時は、真っ先にそのことを質問したいと思います。

まだ少し肌寒かった丹後の春……ご主人のお話と旬のご馳走が、身も心も温かくしてくれました。