鵜飼いと出会う

ⅰ 夏の風物詩

海岸線や川べりを歩いていると、真っ逆さまに鳥が水中へ飛び込んでいく姿を見かけることがあります。

まるで、水泳の高飛び込み競技のようなスピード感。

思わず見ている方も ″捕まえた‼ ″ と身を乗り出してしまいます。

今回の『鵜飼いと出会う』は、そんな鵜たちがテーマです。

なかなかまじかにその表情が見れない鵜ですが、宇治市観光協会と中日新聞に掲載されていたウミウのアップ写真を掲載しました。

黄色と白色の口元は愛らしいのに、尖った釣り針のようなくちばしはまさに水中ハンターの風格充分ですね。

この鵜たちが繰り広げる鵜飼い。早速、鵜飼いが行われる宇治橋と渡月橋の夕暮れからご覧ください。

夕方6時過ぎ、さっきまで観光客でごった返していたのが嘘のように橋は静寂に包まれていました。

かつて平安貴族が避暑地とした宇治と嵐山。

この宇治橋がはじめて架けられたのは646年でした。

宇治橋は、瀬田(滋賀)の唐橋や山崎橋(京都)と並ぶ日本の三古橋です。

そしてこちらは渡月橋。

空はピンク色に染まり、橋を通る車のヘッドライトが夜の訪れを感じさせます。

渡月橋の下を流れる川は、橋の南側が桂川、橋から山側の方は大堰川(おおいがわ)と呼んだりします。

少し時間が経って赤くなった空と山のふもとに小舟が泊まっていました。

あそこが、これから鵜飼いの舞台となる場所です。

ⅱ 鵜飼いの歴史

鵜飼いが始まる前に、ちょっとだけ前日に訪れた岐阜県「長良川うかいミュージアム」の様子をお届けします。

ミュージアムでは古くからあった鵜を使う漁や、平安貴族が好んだ鵜飼い、そして武士の時代に長良川で行われた鵜飼いが紹介されています。

その昔、歌人だった在原業平はこんな歌を残しています。

「大堰川 うかべる舟の かがり火に をぐらの山も 名のみなりけり」

鵜飼い舟の篝火の華やかな明るさと比較すると小倉山は名ばかり(″小倉″を小暗いにかけて)……ということでしょうか?

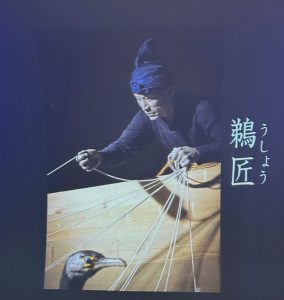

鵜飼いというと、あの鵜匠が被る一風変わった風折烏帽子(かざおれえぼし)をイメージする方もいると思います。

後ろに折れ曲がったような烏帽子は、平安時代に貴族が和装の礼服としていた写真の烏帽子が鵜匠バージョンになったもののようです。

円錐形の烏帽子が傾くと鵜匠の髷がすっぽり収まって篝火の火の粉から守ってくれたんですね。

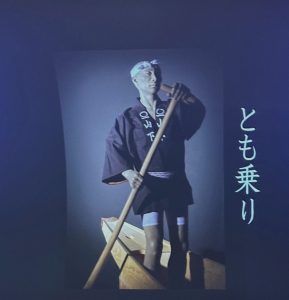

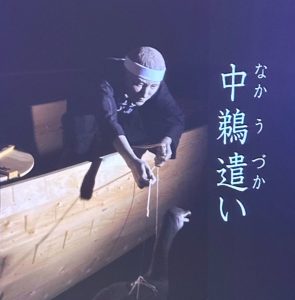

ミュージアムには、鵜飼い漁で鵜匠とともに参加する、とも乗り、中乗り、中鵜遣いの様子が映像から流れていました。

とも乗りや中乗りは艫(とも)で舟の走行を操り、鵜匠や中鵜遣いと追い綱につながれた鵜たちの漁を手助けします。

長良川鵜飼は、武士の時代、織田信長や徳川家康によって栄えたのですが、特に家康は見物のおり、石焼のアユに感銘し毎年アユを献上させました。

当時の鵜匠の家21戸に、10両の扶持を給し鵜飼いを重用したと言われています。(岐阜県岐阜市長良51番地2 https://www.ukaimuseum.jp/)

ところで、私たちが日常会話の中で「鵜呑みにする」と使うことがあります。

他人の言葉や情報をそのまま受け入れ、自分で考えずに信じてしまう行為を指す言葉。

この表現は、鵜が魚を見つけるとそのまま丸呑みにする様子から来ているとか。

鵜がアユを丸呑みするので、鵜漁は傷がつかないアユを収穫できるからとても便利だったんですね。

ただ、ひとつだけ、この写真をご覧ください。

鵜によって収穫したアユのお腹に黒い点のようなものがあるのがわかるでしょうか?

鵜がアユを丸呑みする時に鋭い歯で押さえたお腹に付いたものです。

鵜のスタンプが押されたアユ。

これはまた鵜漁の収穫物の証として珍重され、時の権力者たちに献上されたといいます。

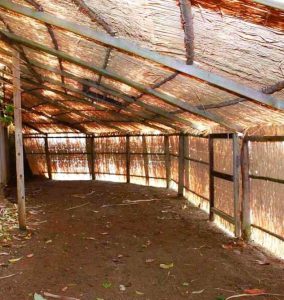

それから、もう一枚の写真。

松が風で飛ばされそうな海岸の岩。

人が立ち入るのはとても難しそうですが、ここは茨城県の伊師浜海岸です。

断崖絶壁の高さ15mぐらいに丸太とコモで作られた鳥屋(とや)と呼ばれる小屋があって絶壁に飛来する鵜を捕獲しています。

鵜飼いで使われるウミウは、昭和22年に一般保護鳥に指定されてから鵜の岬でしか捕獲できなくなってしまいました。

全国にある鵜飼いの鵜はこの岬からやって来たんですね。

ⅲ 鵜飼いの夜

夜の帳が下りる頃、気がつくと昼間の蒸し暑さが嘘のように心地よい風が川面をすーっと吹いていきました。

出舟を待っていた客が一人二人と乗船しはじめます。

これからどんな世界が待っているのか、一番ワクワクする瞬間です。

暗闇の中、舟は鵜飼いが始まる場所へと一艘、二艘と出発していきます。

やがて鵜匠やとも乗りを乗せた鵜舟(うぶね)が篝火をつけ客舟へと近づいてきます。

ゆらゆらと篝火の灯りだけが真っ暗闇に浮かび上がりました。

幻想的な風景ですが、実はこの篝火にはとても重要な役割があります。

一つは暗闇の中の照明、そしてもう一つは光に敏感なアユが篝火の灯りに活発に動き始め、キラキラと光るアユの姿を鵜が見つけやすくするためなんです。

一列に並んだ客舟の前に到着した鵜舟から鵜匠の声が聞こえ、いよいよ鵜飼いショーがはじまりました。

川に放たれた鵜たちが水中へと潜りはじめます。

ホウホウという鵜匠の掛け声。

鵜匠と鵜をつなぐ追い綱に水しぶきがあがります。

ドンドンドンと鵜匠が船縁を棒で叩く音に驚いたアユが篝火に照らし出されたのでしょうか?

バチバチっと篝火から火花が飛びました。

鵜匠は追い綱が絡まないよう匠の技で綱と鵜の間隔を上手にとっているようです。

そして鵜がアユを捕まえた瞬間!

一早く綱を手繰り寄せ鵜を抱きかかえるようにする鵜匠。

鵜の口から吐き出されたアユを見つけた観客から歓声が沸き起こりました。

追い綱を巧みに操る鵜匠と鵜たちの連携プレーはこの後幾度も繰り広げられ、歓声が途切れることはありませんでした。

ⅳ 編集後記

かつて鵜飼いは『古事記』や『日本書紀』にも書かれた日本古来の川魚を獲る漁法の一つでした。

そして、平安時代、宇治や嵐山で貴族が観賞する現代の観光鵜飼いがはじまっていったようです。

源氏物語の18帖・松風の中で光源氏が別荘‣桂の院の宴会に鵜匠と鵜を招く催しが描かれています。(写真は京都の風俗博物館)

その後、京都の鵜飼いは仏教の殺生を禁じる教えから衰退していきます。

やがて時代は武士たちの時代、今回訪れた岐阜県の長良川をはじめ権力者たちの手厚い保護の下、観光鵜飼いは繁栄していきます。

現在、全国に11から12の鵜飼いがあるそうです。

その中には、山梨県笛吹川や、今は中断していますが和歌山県有田川の「徒歩(かち)鵜飼い」と呼ぶ、小舟を使わず鵜匠と鵜が浅瀬で鵜飼いをするユニークなものも観られます。

実は、宇治では鵜に追い綱をつけず放して漁をする「放し鵜飼い」に挑戦しています。

平成26年に日本で初めて人工ふ化で生まれたウミウは「ウッティー」と名付けられました。https://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/index.php

日本で数少ない女性の鵜匠とともに鵜飼いに新風を吹き込んでいます。

はじめて鵜飼いと出会った時、とてもジーンと込み上げてくるものがありました。

それがどんなものだったか上手く説明できませんが、真っ暗闇に篝火で照らされた鵜匠と鵜たちの姿……どこか懐かしい風景に出会ったような気がします。

今年の夏、もし機会があったら、鵜飼いに出かけてみてはいかがでしょうか?