スケッチしたい!京のお花見

ⅰ 休眠打破

植物の世界には、「休眠打破(きゅうみんだは)」という言葉があるそうです。

春、花を咲かせる植物は、前の年の夏に花芽を作って、そのまま生長しないで休眠に入ります。

やがて秋から冬、休眠していた花芽は低温にさらされると、その眠りから目覚めます。

このことを「休眠打破」と呼ぶんですね。

冬空、蕾になっていた桜も、私たちが知らない間に目覚め、翌春の開花を待っていたんです。

満開の桜を観られるのは、ほんの一週間から10日ほど。蕾のままでいた時間の1/20や1/30ぐらいにしかなりません。

今回の『スケッチしたい!京のお花見』は、あっという間に過ぎ去るその季節を心に留めて欲しいという願いを込め、only oneの桜の風景をお届けします。

長い歴史のある京都には、様々な時代の建物や活躍した人たちがいます。

only oneの桜の風景は、そんな京都の歴史をテーマにお届けします。

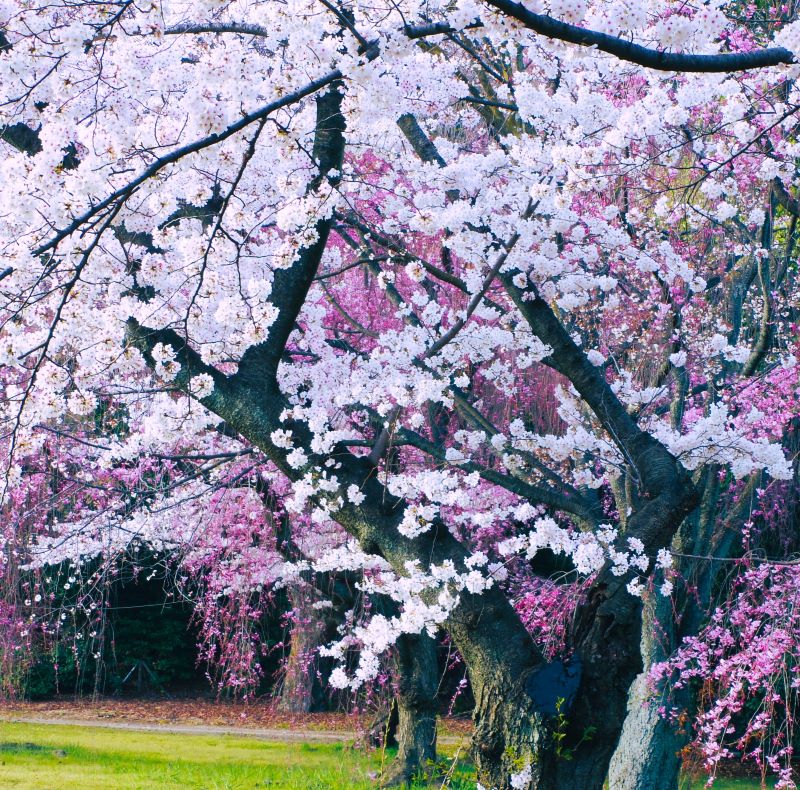

(掲載した4枚の写真は、京都市北区の平野神社の桜です。江戸時代、平野は江戸を代表する御殿山や飛鳥山と並んで、京都のお花見の名所でした。)

ⅱ 京都の歴史と桜

写真は、京都の東山、華頂山の頂にある将軍塚です。794年、桓武天皇はここから一望する京都の街を眺め、都の造営を決めました。

☆将軍塚と青龍殿

でも、その経緯はちょっと複雑だったんです。

実はその10年ほど前、現在の長岡京市の辺りに長岡京という都を造営していました。

ところが、度重なる飢饉や疫病と、何よりも天皇の腹心だった藤原種継が天皇の子供に暗殺されるという事件が起きてしまいます。

失意の天皇は新しい都づくりに着手。

そして、市内を一望できる将軍塚に立ち、眼下の街を眺め、ここを都として定めたと言われています。

天気の良い日、山肌を覆うソメイヨシノや青龍殿のベニシダレと京都の街をご覧になってください。あの日の桓武天皇に出会えるかもしれません。

天皇のお住まいがあった京都御所。御所は、いくさや火事で何度も場所が変わりました。

☆京都御所

現在の京都御苑にある御所は、1337年頃からここにあるそうです。

広い敷地の中には、その頃の面影が幾つも見られます。

春、苑内いっぱいに咲く桜もその一つ。

往時を偲ばせる御所には、外国人の観光客も目立ちます。

近衛邸桜と名付けられたシダレの糸桜など、ここでしか出会えない桜も愉しみの一つです。

長い歴史の京都は、権力者が栄華を極めた場所でもありました。

戦国の武将・織田信長の死後、天下をとった豊臣秀吉は、京都の街づくりに大きく貢献した人でもありました。

☆ 醍醐寺

1598年3月15日、秀吉は醍醐寺三宝院裏の山麓で花見を催します。

世にいう「醍醐の花見」ですね。

秀頼や北政所、淀殿をはじめ、諸大名から配下の女御女中まで総勢1300人の盛大な花見だったそうです。

今も権勢をふるった秀吉の記憶を色濃く残す境内には、700本のシダレやヤマザクラ、オオシマザクラが私たちを迎えてくれます。

そして、もう一人の権力者・徳川家康。

☆元離宮二条城

徳川が260年以上の天下をとった江戸時代、京都には二条城と呼ばれるお城がありました。

贅を尽くした建物や広い敷地には、何百本もの桜が植えられています。

当時、市井の人々には縁のなかったお城。

タイムスリップして権力者になった気分で、桜を愉しんで見てはいかがでしょうか?

最後は、復興の京都と桜です。

1868年、天皇が東京へお引越しすると、京都はしだいに活気を失っていきました。

知事の北垣国道は、何とか京都を復興させようと苦心します。その一つが、遠く滋賀県の琵琶湖から水を引いて、水の力で発電したり、疎水を造って物流機能を強化すること。

☆ 疎水の十石船と平安神宮

琵琶湖疎水記念館を訪れると、トンネルを掘る技術に乏しかった明治人の苦労を伺い知ることができます。

桜が満開の岡崎疎水と十石船。あの頃の京都人にも乗せてあげたかったですね。

それから、そばにある平安神宮。

神宮は、平安遷都1100年を記念した内国勧業博覧会の目玉として1895年(明治28年)に完成しました。

神苑を入ってすぐのベニシダレは、谷崎潤一郎の小説『細雪』に登場したマキオカ姉妹が愉しんだ桜としても有名です。

京都府庁の桜も、機会があったらご覧になってください。

☆ 京都府庁

旧府庁は、1904年(明治37年)に完成したルネサンス様式の建物です。

同じ明治の時代に、日本が欧米に追い付こうと頑張った象徴・鹿鳴館があったのですが、鹿鳴館の昔の写真を見ると、どこか京都府庁に似ていました。

中庭の祇園シダレやヤマザクラが見事です。

京都では数少ない西洋の建物に桜がマッチしているスポットだと思います。

明治の経済人も、シルクハットに御髭を生やし、この格子窓から桜を眺めていたのでしょうか?

ⅲ 編集後記 - 一人っきりのお花見 -

ブログを投稿した3月11日、ぷっくらと膨らんだ蕾が今か今かとその瞬間を待っていました。

最後は、一人っきりのお花見で桜と風景を愉しんで欲しい場所をご紹介します。

☆ 哲学の道

お花見というと、春の陽気に誘われ友人との久しぶりの会食や、職場のお花見に宴が思い浮かびます。

そんなグループでのお花見とは別に、一人っきりで出かけて欲しいのが、哲学の道と蹴上のインクライン、そして高瀬川です。

京都大学の西田幾多郎先生や田辺元先生が思索に耽りながら散策したことで有名な哲学の道。

早朝、桜の小径を一人っきりで歩いていると、つい片手に本の一冊でも持っていたくなります。

歩き疲れたら、小径の喫茶店で一息いれ、また桜を眺めるのもちょっとおつですよ。

蹴上のインクライン。

☆ 蹴上のインクライン

南禅寺からほど近い蹴上に、かつての琵琶湖疎水計画の要となったインクラインが残されています。

桜が満開に咲くと、今は使われなくなったレールや枕木と不思議に調和し桜の園が出現します。

桜は、卒業や入学、就職の季節のお花です。

インクラインを歩いていると、自分にもそんな時代があったことを思い出します。

懐かしく苦笑いしてしまう昔の自分に、一年に一回ぐらい会って見てはいかがでしょうか?

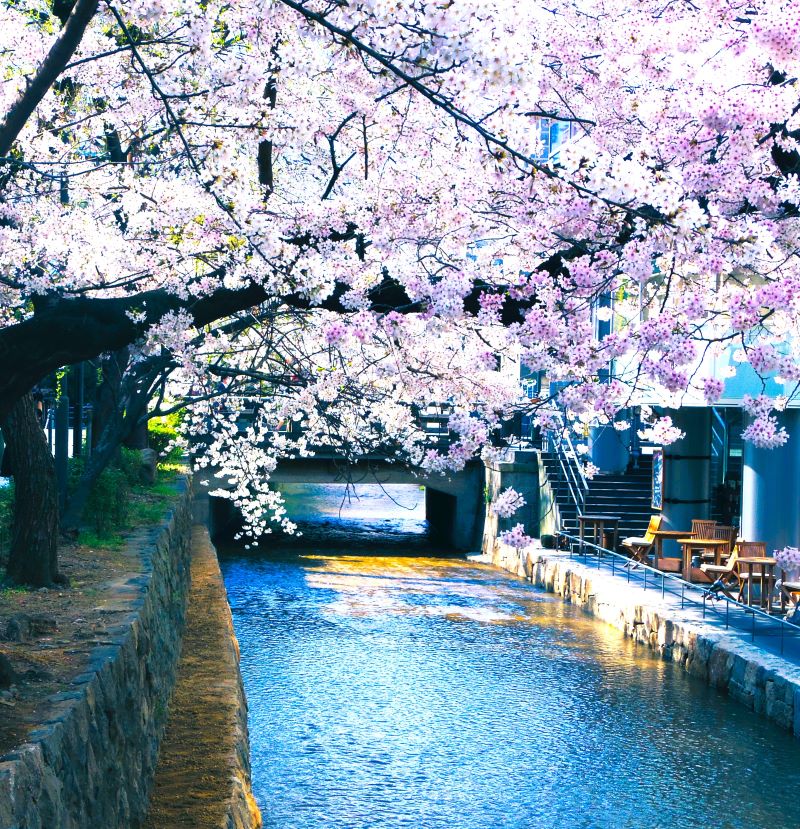

四条河原町の交差点を鴨川の方角へ少し歩くと、四条大橋の少し手前に木屋町通があります。

☆ 高瀬川

高瀬川はその木屋町通に沿って流れる小川なのですが、すぐそばには先斗町と呼ばれる花街もあって、高瀬川で眺める桜はひと際賑やかです。

桜は、高瀬川を包み込むように枝垂れ、その脇道を花見客が行き交います。

賑やかな風景の中に、一人っきりの世界。

不思議と周りの声も気になりません。

桜に元気をもらったら、新しい事が始まる春を、颯爽と駆け抜けていきたいですね。